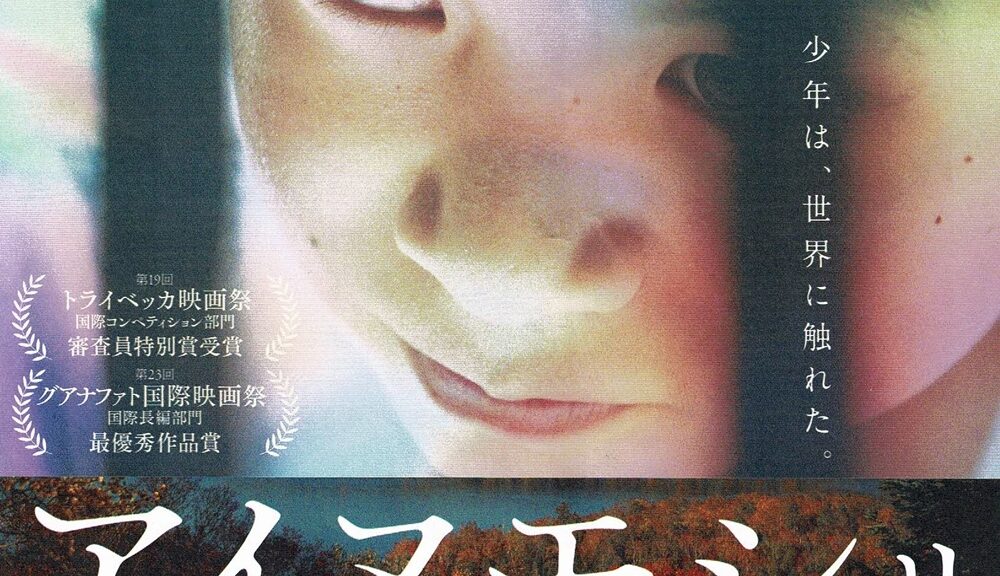

ボクが5年間暮らした第三の故郷、阿寒湖温泉を舞台にした映画「アイヌモシリ」はとても素敵な映画だった。ドキュメンタリーのようでありながらドラマであり、フィクションとノンフィクションが混在する。阿寒湖アイヌコタンに実際に暮らしている人たちが出演している。その演技は日常生活の延長線上で演じられ、とても自然な感じがする。物語はアイヌコタンに暮らす少年とデポさんと呼ばれる男を中心に、その周辺の人々で織り成される。

阿寒湖アイヌコタンの人々は 昭和30年代以降、木彫りを中心とした土産物販売や古式舞踊などのアイヌ文化を観光客に伝えることを生業としながら、文化の保存継承を進めてきた。その民族的アイデンティティの根幹といわれるのが「イオマンテ」と呼ばれる熊送りの儀式だ。

春熊猟で射止めた母グマの子熊を数年間コタンで育て、時期が来たら殺して天に送る儀式だ。昭和30(1955)年に北海道の通達で野蛮な儀式として廃止されたが平成17(2007)年にはその通達は廃止されている。アイヌにとっては最も重要な儀式とされているが、今の時代、アイヌではないボクにとっては理屈ではわからなくもないが、その重要性は今ひとつ…?

阿寒湖温泉では行政マンだったボクはヒグマ対策会議のメンバーとして地域に出没するヒグマの対応に当たっていた。年に何度か温泉街の周辺にもヒグマは出没したがその多くは子別れした若熊であった。ある時、例によって会議が招集され、通学路に出没した若熊に対する対応が議論された。

「まだ若い熊だからもうちょっと様子を見るか」

「爆竹で追い出すか」

「追い出しても縄張りのオスから弾かれる」

「罠をかけようか」

「いや通学路に出てきたら処分するしかない」

「……」。

そんな議論を映画を見ながら思い出した。映画ではイオマンテという儀式を復活させたいという男のおもいがコタンの仲間たちの間で議論になる。

「熊を殺すなんて今の世の中じゃできない」

「観光客を相手にどう説明する」

「牛でも豚でも食べているのに臭いものには蓋の世の中は納得できない」

「イオマンテを俺たちがどう捉えるかが重要だ」

「……」。

観光という生業を通して伝えられているアイヌ文化へのもどかしさ。伝統という民族が共有する記憶とその価値について、自分たちの手で体感したいという男のおもいがイオマンテ復活に込められているように思った。イオマンテ復活はこの映画の物語の軸である。

〈人と自然の共生〉が叫ばれている。時代のスローガンともいえるこのフレーズは何時からかアイヌ文化がその先達の役回りを担わされた。しかし近頃ボクは、人と自然が共生する社会はどこか嘘くさいとおもうようになった。なぜならイオマンテで送られる若熊は殺されるのである。これは共生ではない。どう考えたって一方的な話だ。 そもそも人と自然が共生するような理想郷な世の中がこれまであったのか? その疑問の答えはアイヌの人からいただいたような気がする。

アイヌの考え方にある〈折り合いの哲学〉。人と自然が折り合う社会、きっとそれは臭いものには蓋をせず、様々な心の内の葛藤やおもいやこだわりを吐露し、議論し、修正し、何かしらの収まりをつける社会。アイヌコタンの人たちはきっと映画の中で演じられた場面のような話し合いをこれまでもしてきたのだとおもう。そのことがこの映画の自然さを醸し出している。

昨年、温泉街の自然散策路を使ってカムイルミナと呼ばれる夜間の光と音の映像ショーが開催された。そのショーはアイヌの民話をコタンの守り神であるシマフクロウが語るものであった。ボクは阿寒湖温泉に暮らしていた時、この散策路の森に生息するチプッタチリカムイ(舟を造る神様)と呼ばれるクマゲラを何度か見ていたのでこのイベントには反対であった。人と自然の共生をうたいながら、実はカムイたちをこの森から追い出すことになる矛盾。アイヌの仲間にこのことを問うと「そのぐらいの事は大丈夫だ」と彼は軽くいなした。

一方で会場の設営や運営に多くの地域の人々が参加し、そこで暮らしの糧を得る姿を見て、ボク自身の折り合いをつけなければならないと思った。職場の後輩にボクと同じような視点を持っている人たちに説明できるようしておいた方がいいとアドバイスをした。我ながら世間に忖度する気分であった。本当はやめてほしい。でも地域がやるとまとまったのなら、そのことを考え方として整理してほしい。自分の考えはさておいて。なさけないが本当に整理なんてできるんだろうかと疑問がわく。

この映画を見ながらやっぱり人と自然が共生する社会(地域)なんて、ありもしない理想のスローガンに振り回され、騙され、思考停止されることより、折り合いをつけるため、現実を直視しつつ異論、反論も包含し、でも核心は忘れない柔軟な心持ちを持ちたいものだとおもった。初老を迎えるボクがいい歳をして、今更無理な話なのだろうと思う。きっとこの映画の主人公である少年に対するボクの期待なので、おせっかいなことである。お母さんもあの男も近くで寄り添いながら少年に優しく伝えている。

この映画に登場する出演者は、俳優としては素人なのかもしれないが、日々表現の術を鍛錬している人々である。コタンでの生業とともに、朝や夜には観光客を相手にアイヌ文化を伝えるマルチワーカーたちだ。

ボクたちは本物の自分を考える時、日々ちょっとした嘘や、ホラ話や、自己顕示、ささやかな虚飾で彩られたもう一人の自分と同居しながら生きている。どちらも自分であり、そのことを客観視できるのが大人になるということなのかもしれない。

少年から老人まで、コタンの人々のささやかな気持ちの揺れを丁寧にとらえた映像。少年たちのバンドの語らいで、アイヌの楽器を使うことをためらう仲間をみんなで受けとめるシーン、カラオケで歌いまくる男に呆れた表情のスナックの女主人、ちょっとした等身大の人々のスケッチが積み重なっていく。それを時にトレンディドラマのワンシーンの様に、はたまたニュース映像の様に、家族の想い出の8ミリムービーの様に積み上げられて映画は輝きを増していく。

福永監督を中心とする映画作りのスタッフたちは、様々な映画的表現を駆使しながら、失われつつあるイオマンテの記憶を阿寒湖アイヌコタンに手繰り寄せ、その真実を解凍させ、我々にその意味を伝える。映画の歴史の古道を歩きながら新たな映画の道を創造して行く作業がコタンの人たちの自己表象能力とシンクロし、素晴らしい映画的興奮を我々にもたらしてくれた。過去と現在を行き来し、伝統と創造を織り交ぜ、夢のような現実のような、その混沌とした交差する道筋に表現の確かな方向性を導く映画文法。

最後の熊送りの儀式に参列する少年と異論を乗り越えて、〈決めたことはみんなで取り組んできた〉コタンの伝統に沿って参列したコタンの男たちの後ろ姿。少年の赤いモンベルのハードシェルが民族衣装の中に溶け込む。

少年と父との静かな再会。送られる子熊の目に宿る炎。そして少年が見上げる先の樹冠に止まったコタンコロカムイの姿。印象に残る様々なシーン。実写なのだろうか? CGなのだろうか? 本物なのだろうか? 作り物なのだろうか?

どちらでも構いはしない。記憶が伝承され、継承される。そのことにかけたおもいは〈真実〉としてこの映画に刻まれた。

あの時、ヒグマ対策会議で検討された子熊は結局、殺処分された。現場に立ち会った。子別れして間もない子熊であった。その夜、ハンターの仲間からその熊の肉を食べないかと電話があった。ボクは即座に断った。今思えばボクはその子熊の肉をいただいてその命を体感すべきであったと思う。

後日、お世話になっていたアイヌの古老が語りかけてきた。

「あんな小さな子熊を殺すなんて。かわいそうに。カムイノミしておいたから」。

ボクは少し心が軽くなった。

今の時代に羆のイオマンテをすることの必然性はない。人間が生きていく上で必要な殺生の現場から遠く離れた現代社会。しかしその現場は確かにこの世に存在していたし、今もし続けている。その命に向き合い、持続可能な社会への恩恵を願うおもいを儀式にこめ、人と自然の折り合いをつけてきた先人たちの確かな生の記憶は、どこかに留めておきたい。

「アイヌモシリ」はその役割を託された映画になった。

ボクにとって素敵な映画とは端的に言えば〈信じられる映画〉である。そこに込められた〈心と技〉。第三の故郷の記憶が確かに刻まれた「アイヌモシリ」はボクの宝物(イコロ)にもなった。