「千里の道も一歩から」(どんなに大きな事業でも、まず手近なところから着実に努力を重ねていけば成功する)という老子の格言はあまりにも有名である。 千里といえば、一里が約4キロとして、4千キロ。地球一周の10分の1。

「千里の道も一歩から」(どんなに大きな事業でも、まず手近なところから着実に努力を重ねていけば成功する)という老子の格言はあまりにも有名である。 千里といえば、一里が約4キロとして、4千キロ。地球一周の10分の1。

この格言にもっとも馴染むのは、幕末、日本国中を歩き、我が国の輪郭を地図化した伊能忠敬の業績であろう。伊能は、最初の蝦夷地測量の頃は歩測で距離を測った。研究者によれば、一歩が約66から69センチになるとのこと。名実ともに一歩一歩積み重ね、大きな功績を跡したことになる。

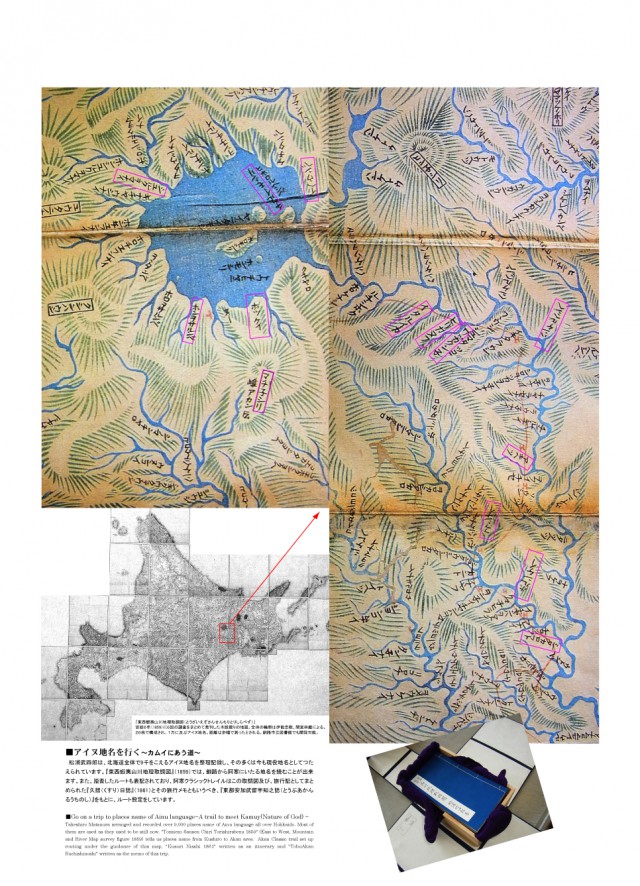

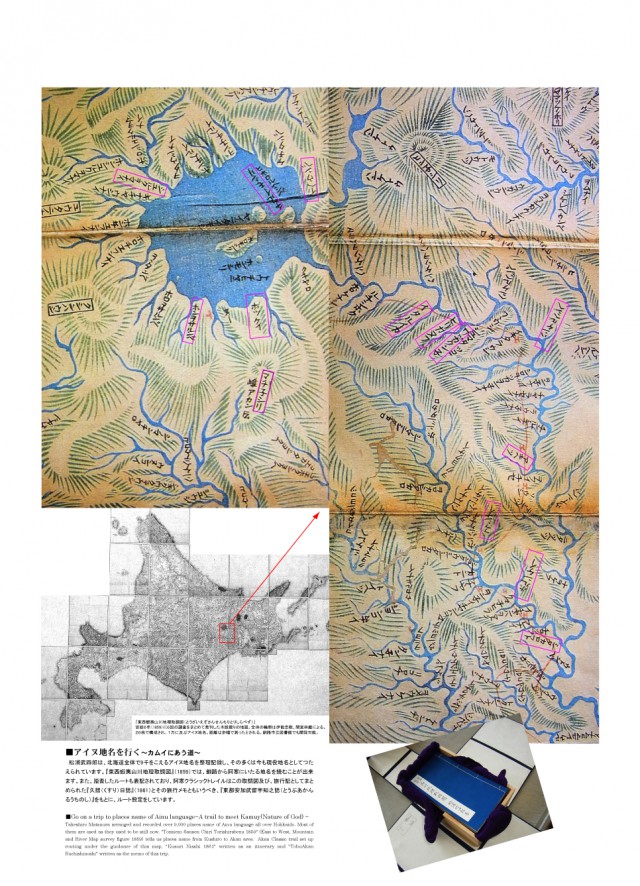

釧路の地名研究会が主催した伊能の足跡を訪ねるバスツアーに参加したことがある。難解地名で有名な北太平洋シーサイドラインを釧路から西別まで、伊能が1800年、初めての測量で歩測し私たちの郷土の輪郭をトレースした足跡をたどり、労苦の一端をしのぶことができた。 伊能は江戸への物資供給地であった佐原(現、千葉県香取市)の商人として事業を成した後、56歳から夢である全国測量に踏み出し、17年をかけた全国測量の集大成『大日本沿海輿地全図』を1816年に完成し、日本の国土の姿を正確に示した。 伊能が人生の歩みを終えた1818年に、松浦武四郎は誕生する。武四郎の蝦夷地探検は1845年から58年の足かけ13年を要した。その成果のひとつは地図として『東西蝦夷地山川地理取調図』(1859年)としてまとめられた。この時の武四郎も、伊能同様、懐中羅針盤以外の測量道具を持たず、距離は歩測で測った、とされている。また、この地図の輪郭は伊能忠敬・間宮林蔵が実測したもので、武四郎は先人の偉業をふまえ、それをもとに蝦夷地の内陸部へ歩をすすめ、山地・湖沼・河川・交通路と一万に近い地名を記録し地図化する。伊能は身長160センチほど、武四郎はさらに小柄で150センチなかったといわれているので、一歩の歩幅はどのくらいだったのであろう。

前田正名(資料提供:前田一歩園財団)

前田正名(資料提供:前田一歩園財団)

阿寒で一歩と言えば前田一歩園である。創設者前田正名も歩く人であった。明治新政府で農商務次官として活躍した正名は、政策方針を巡って政府中枢と対立し、40代以降は下野し、民間人として、産業団体を組織化する必要性を訴え、全国を歩きまわる。その行動は「前田行脚(あんぎゃ)」と言われ、正名の功績は後に彼をして、<日本産業振興の祖>といわれるまでになった。正名が関わった全国組織の産業団体は実に十数団体に及ぶ。 伊能や武四郎の一歩は測量や地図化につながる実利的な一歩であったが、正名の一歩は日本の産業振興という悲願へむけて道筋をつける一歩であった。身の丈、五尺(150センチメートルほど)の行脚は明治25年(1892)からはじまった。そろそろ交通機関も整備されてきた時期ではあったにせよ主は人馬の世界であったであろう。この時期から没する1921年まで、およそ30年にわたり全国をくまなく訪ね、生涯現役を貫き、産業振興を説き、自らも先駆的な事業を興したエネルギーは超人的ともいえるものであった。

阿寒前田一歩園は正名が明治39年に阿寒湖周辺の山林五千ヘクタールの払い下げを受け、開発事業に着手するにともない設立された。社名は、正名の座右の銘「物ごと万事に一歩が大切」から命名されたが、これは武者小路実篤の「如何なる時にも自分は思う もう一歩、今が大事な時だ もう一歩」という言葉に共鳴して名づけたものとのこと。前田一歩園記念館には、実篤の直筆の色紙もある。

一歩園は、創設者の正名から二代目正次(次男)、三代目光子(二代目の妻)と私有財産として受け継げられてきたが、昭和28年に財団法人化され、現在に至る。 前田家には家訓があって、そのイズムを最も伝えているのは「前田家の財産はすべて公共の財産となす」である。この精神は前田家三代を超えて、財団設立主旨へ、まさに私から公へ引継がれている。

正名は日本産業界の振興を訴えつつ、晩年の阿寒開発の夢として、「阿寒の山は伐る山ではなく観る山だ」と自然保護への転換を二代目の正次に託した。その精神を継承し財団は現在、「復元の森づくり」と称して、阿寒の森がもっとも原生に近い3百年前の森林に復元する事業を進めている。現理事長の前田三郎氏は財団設立30周年で「財団永続にむけての道すじをつけたい」と語った。まさに、世代を超えて一歩園精神は継承されている。

近年、北太平洋シーサイドラインには、釧路町、厚岸町、そして、厚床、落石、初田牛などに散策の道<フットパス>が整備されている。釧路から阿寒湖畔へは、阿寒クラシックトレイルとして武四郎や正名が歩いた古道をたどることができる。 日頃、万歩計で何歩歩いたとか、ダイエットや健康維持など目先の幸福に一歩を託している我が身も慈しみながら、先人達の壮大な夢につながる一歩の重さを体感し、故郷の古道を歩くのもいいではないか。 時代をつなぐ「一歩の系譜」とでも言うべき風土に刻まれた道は、未来につながる道である。「伝統とは形を継承することを言わず、その魂を、その精神を継承することを言う」(嘉納治五郎) 世界を見渡す鳥の目と足元の一歩を大切にした虫の目をもつ小さな巨人たちの生き方に学び、私たちも「一歩の系譜」に足跡を印したいものだ。

松浦武四郎『東西蝦夷山川地理取調図』より阿寒部分を抜粋

松浦武四郎『東西蝦夷山川地理取調図』より阿寒部分を抜粋

3種類の串肉が味わえる「阿寒やきとり丼」

3種類の串肉が味わえる「阿寒やきとり丼」

それは突然の衝撃であった。一瞬目の間に現れた角と頭部はアッとおもった瞬間、白煙とともにフェイドアウトし、急停車と同時にエアバックが目の前に開いた。夜更けの予期せぬ出来事であった。「やったぁ!」という被害者とも加害者ともつかないショックが全身を覆った。

シカの交通事故は釧路地方管内だけで年間(平成25年)約7百件にも及び東北海道は特に多い。国道240号通称マリモ国道も多発地帯の一つである。阿寒湖温泉での単身赴任生活では、週末の帰宅と日常業務に市街地と行き来するなかでの交通事故、なかでもエゾシカをどうやり過ごすかが最大の危険リスクであった。斜め横断、集団での左右点検無視、一旦停止不良は習性というものと理解していなければならないのだが…。シカして、我が愛車と雄シカ君は予後不良となり、私達夫婦は地域住民、通行車輌、警察の方々にお世話になり無事生還の運びとなった。

ぶつかった鹿は…

ぶつかった鹿は…

道内のシカの生息数は約60万頭といわれて、なかでも道東エリアは多い。松浦武四郎の『東蝦夷日誌』には、「弓矢を持ったアイヌが枯野に向かって走り出すと、その地面が動きだした」と記述されるエゾシカの描写があるので、その昔はもっといたようだ。アイヌ語のユックは<鹿>という意味とともに<獲物>という意味でもあるようで、いかに食糧としての存在が大きかったか推察できる。一時は大雪の天候変動で絶滅の危機もあったようだが、近年の増加は著しい。作物等の農業被害、広葉樹の樹皮を食べるための森林被害、そして交通事故被害とエゾシカ=害獣というイメージも出来つつあるが、エゾシカが悪いわけではない。

北海道は野生生物としては初めて管理計画を策定し、適正生息数に管理するため捕獲計画もたて自然のバランスをとろうとしているが課題は多いようだ。

阿寒湖温泉は北海道有数の温泉地であり、観光地である。国の特別天然記念物であるマリモはもとよりアイヌ文化と豊かな自然というブランドは古くからこの地を人気観光地にしてきた。近年、全国総観光地化状態になるなか、グルメを武器にした新興勢力に対応するために、阿寒湖温泉も数年前からグルメ開発を進めてきた。

その先陣ともいうのがエゾシカ肉を使った「阿寒やきとり丼」である。新ご当地グルメとして、地元の魅力的な食材を活かしたグルメ開発の一環として、商工会若手グループがメインとなって食材と調理法の研究がすすめられ、誕生したのが、3種類のエゾシカ肉の串焼とりを盛り合わせた丼物である。

私が阿寒湖温泉に赴任した平成20年前後、マリモ国道沿いの広葉樹は樹皮をエゾシカに食べられ丸裸状態で素人ながらこの森はどうなるのだろうと危惧していた。阿寒湖周辺の森林を管理する前田一歩園にとっても森林被害は深刻だったようで、広葉樹は今もその影響にさらされているという。一歩園では生きたままエゾシカを捕獲する生体捕獲手法(沿岸でおこなわれるサケ定置網漁のイメージ)を確立し、多い年で七百頭ものエゾシカを捕獲した。このエゾシカを阿寒町の業者が養鹿(ようろく)牧場で一定期間育成し、衛生完備の処理により様々な食品の開発販売をすすめていた。

<エゾシカこそ、地産地消のエース>とばかり、さまざまなグルメ開発が試みられ、その一つとして「阿寒やきとり丼」が完成した。エゾシカが何故、「やきとり」なのかという疑問は今も昔もつきまとうが、とにかく皆でそう決めたのだ!

エゾシカは低カロリー高タンパクで鉄・亜鉛などミネラル豊富なヘルシー食材である。欧州でもジビエ料理として愛食されているそうな。

様々な被害を軽減し、地域産業の振興にもつながり、消費者の健康にも資するとなれば、三大被害を一発逆転、解決できるというもの。「阿寒やきとり丼」のキャッチフレーズも<食べるシカない!>、キャラクターも<ヘルシカ君(ヘルシーなシカ)>となり、華々しくデビューした。大ヒットとまではいかないが、地域一丸となった売り込みは全道全国におよび、エゾシカの食材としての名声も徐々に広がりを見せているが、グルメだけで一気に観光客が増えるほど現実は甘くなく、阿寒湖温泉の観光客は下落傾向が続いている。

釧路港が世界一の水揚げ量を誇った昭和50,60年代、その主力はイワシであった。このイワシのほとんどは牛などの家畜飼料となり、直接食材になる量は僅かであった。当時、世界の食糧問題を研究するワールドウォッチ研究所では、開発途上国(当時は中国も)で肉食文化が進めば世界は飢餓が深刻化すると警告した。家畜を育てて食糧にすることは、直接、トウモロコシやイワシを食糧にするのに比べ、はるかに効率が悪いのだ。

シカして、阿寒のエゾシカは、阿寒の森で捕獲され、わずか約50キロ移動して牧場で飼育された後、食用化されるのである。今、問題になっているフードマイレージ(食材の輸送距離。生産と消費をつなぐエネルギーや二酸化炭素など環境負荷を低減する動きにつなげる指標)でも超優等生である。このことをワールドウォッチ研究所の日本支部の方にお話したところ、「でもね、食べ物は嗜好の問題があって難しいですね」とつれない返答。私の熱弁は空転したのであった。

食べ物は難しい。理屈をこねても、グルメを前にしては、「それはさておき…」状態である。

「食べるシカない」というフレーズにはどこか、仕方がない、これしかない、文句言わずに…、という響きがある。

押し付けでなく「阿寒に来てもらい、食べてもらうシカない」のだ。

そして、自然や風土、歴史と文化、人々の暮らしを見聞きし、エゾシカと阿寒の人々、ひいては自然と人の共生のおもいが「阿寒やきとり丼」のなかに盛り込まれているのを是非、味わってもらいたい。一発逆転の秘策はない。

地道に続けるシカないのだ。

欲張りなクマ神様はサケを一杯籠につめて(人形劇「ふんだり、けったり熊神様」より)

欲張りなクマ神様はサケを一杯籠につめて(人形劇「ふんだり、けったり熊神様」より)

「ふんだり、けったり」

自然ガイドで常に気をつけているのは、お客様の安全。自然は私たちに様々な恵みをもたらすとともに、大きな危険も孕んでいる。

そんな私の頭の片隅には常にヒグマが生息している。北海道では、わが国最大の陸棲哺乳類ヒグマの存在をぬきに自然とは付き合えないのである。

私がはじめてヒグマに遭ったのは二十代半ば、仲間と行った山開け前の羅臼岳登山であった。裾野をまきながらもくもくと登っていた時、上から小型のヒグマが走ってくるではないか。二番手を歩いていた私は、先頭の友人が襲われるとおもい、下の仲間の方に向かって逃げた。幸い、互いの存在に気づき、ことなきを得たのだが、私の方は、それ以来、しばらくの間、ヒグマがトラウマとなった。

阿寒湖生活では五年間に三度対面した。「やっぱり阿寒はヒグマ多いんだねぇ」とおもわないでほしい。阿寒湖温泉の住民でも、ヒグマに会ったことのある人は少数派である。阿寒の森を管理している前田一歩園林業の職員でもヒグマに会ったことのない人は大勢いる。

色気にも弱いクマ神様

色気にも弱いクマ神様

私が三度も会ったのには、それなりの理由がある。釧路市は、環境省、警察、猟友会、前田一歩園、営林署などとヒグマの対策会議を組織している。ヒグマの出没情報があると会議が召集され対策が検討される。必然的に、出没地や周辺の見回り業務も発生するので、見る可能性は高まる。

阿寒湖温泉では、春から初夏にかけて出没情報が多くなる。釣り人や通行車輌の運転手、地域住民等からもたらされるが、その多くは小型の親離れ早々のヒグマか、親子連れである。

数年前、生活道路に若グマが出没し、会議が召集された。阿寒湖温泉は阿寒国立公園のなかにある街なので、畑や牧草地といった耕作地が存在しない。このため、生活道路の先はほぼ原生林に近いヒグマの生息環境がある。小学校と中学校もあり、生活道路は学童の通学路と重なる。

この若グマは、発見者に愛想をふりまき(ここは私の主観)、写真にも撮られ、ゆっくりと森に入っていった。証拠万全である。

会議ではこんなやりとりが…。

「親離れして、小型のヒグマであまり人を恐れていないようだ」

「あそこは通学路なので危険だ。見つけたら処分も考えなければ」

「まだ、世間知らずなんだから、いきなりズドンは可哀想だべ。爆竹鳴らして一度、森におっぱらったらいいんじゃないかぁ」

「自然との共生ということもあるし、知床では追い出す試みもしてるので…」「いやいや、縄張りをさがしてウロウロしてるんだけど、森に追い払っても、縄張り持っているオスに追い返されてまた戻ってくるぞ」

「子どもたちに何かあったら大変ですよ…」

「…………」

射止められた若グマ。親離れの春か。首の周りの茶色毛が特徴であった。

射止められた若グマ。親離れの春か。首の周りの茶色毛が特徴であった。

ということで、議論はとりあえず、周辺の林道に檻わなをかけて、猟友会が見回りをし、道路に出てきたら様子次第では処分も、ということになった。

私といえば、怖いもの見たさではないが、丸腰で見回りに参加し、ウロウロ、ソワソワの早朝自然観察(たしかに自然観察だけど、ここは少し違うかも)。

阿寒湖温泉の周辺エリアのほとんどは前田一歩園が管理しているので、長年森づくりにかかわってきた財団職員の方は、ヒグマの動向や傾向も把握している。できれば処分もしないで森で暮らしてほしいのは共通のおもいなのだが、近年は、エゾシカの増加や春熊の狩猟禁止などで個体数が増えているのではないかという見立てもある。

実は、この若グマと私は知らない仲ではなかった。私がたまたまバードウォッチングに行く林道の橋の袂で会っていたのである。彼はこの時、熱心にフキを食べていた。最初は逃げたが、一定程度離れるとまたフキに夢中になった。双眼鏡でしばし、どきどきしながら野生のヒグマの姿に見ほれた。

見回り数日後、同じ場所で双眼鏡を覗いていると猟友会のジープが急停車。

「出たぞ!」「何処に!」「ついて来い!」

私も追っかけ現場に駆けつけた。林道から数十メートル先の倒れたトドマツの陰に黒い塊があった。止めの一撃で、私の目の前で若グマ君は絶命した。

アイヌ文化ではイオマンテ(熊送り)の儀式は最も重要なものとされるが、政府の先住民同化策で禁止された。春熊狩りで捕まえた小熊を人が育て数年後、イオマンテで葬り、天上のカムイとなり、また沢山の食糧とともにキムンカムイ(山の神)として戻ってくるという儀式の主旨は、ヒグマの個体数調整やアイヌのタンパク源確保など合理的な問題解決策でもあったようだ。

阿寒湖アイヌシアター「イコロ」は、アイヌ民族舞踊などアイヌ文化を伝承する専用劇場であるが、三年前からアイヌ民話の創作人形劇づくりをすすめている。第一作目は「ふんだり、けったり熊神様」で、イオマンテを題材として、ちょっと間抜けで愛嬌のあるクマの視点から欲におぼれない生き方をコミカルに描いていた。今年の第二作目「ちっちゃいカムイとゆっくりカムイ」も、荒くれ熊(ウエンカムイ=悪いクマ)を小さな小鳥ミソサザイが中心となって森の仲間で知恵と力を会わせて退治する物語である。

ヒグマとどう共存するかは難題である。地域住民のみならず、観光客の理解も必要である。みんなの知恵が必要である。確かなことは絶対的な解決策はなく、重要なのは相対的な対応をしっかりとすることではないか。<人と自然が共生>とは言っても、命のやりとりがどこかで生まれる。

この若グマの件を契機に、学校ではクマの学習会が開かれた。ヒグマの習性を知る、ヒグマの事情も知る、ヒグマの存在が自然のなかで果たしている役割など思いを巡らせることも共生関係をつなぐ隣人としてのエチケットではないだろうか。

そうでなければ、あの若グマはうかばれない。

イオマンテで人間の姿になって天上へ

イオマンテで人間の姿になって天上へ

阿寒町布伏内のコタンでのイオマンテ(提供 千家盛雄氏)

阿寒町布伏内のコタンでのイオマンテ(提供 千家盛雄氏)

新作人形劇「ちっちゃいカムイとゆっくりカムイ」。こちらのクマは赤い悪魔?でも、ちょっと可哀想(5月から10月末まで、土・日、祝日午後1時から阿寒湖温泉アイヌシアターイコロにて上演)

新作人形劇「ちっちゃいカムイとゆっくりカムイ」。こちらのクマは赤い悪魔?でも、ちょっと可哀想(5月から10月末まで、土・日、祝日午後1時から阿寒湖温泉アイヌシアターイコロにて上演)

還暦祝いに仲間からいただいた真紅のフリース

還暦祝いに仲間からいただいた真紅のフリース

昨年の1月、私は還暦を迎えた。還暦とは「干支(十二支)が一巡し、起算点となった年の干支に戻ること。通常は人間の年齢について言い、数え年61歳を指す。本卦還り(ほんけがえり)ともいう。」(ウィキペディアより)

人が歳をとるように、故郷も歳をとる。同じ年(2014)に、阿寒湖で遊覧船事業を営む阿寒観光汽船㈱と、阿寒湖アイヌコタンがそれぞれ還暦をむかえた。人の場合は、個人差はあるにしても、加齢による退行現象が心身にあわれる。近い記憶ほど忘れやすく、遠い記憶ほど覚えがいい。これを「老人力」と肯定的に捉えれば、活かしようもあるというもの。

企業や地域にとっても、加齢による企業力の低下や地域力の減衰はあるのかもしれないが、組織は個人より新陳代謝機能が高いので、創業百年を目指して阿寒湖温泉発展の原動力としてこれからも活躍してほしいものだ。

私の還暦の誕生日は、友人の葬儀の日であった。私達夫婦の友人であり、仲人でもあり、市役所の先輩として20代前半から兄貴のように面倒を見てくれた人が、正月に愛犬と散歩中に凍結路面に脚をとられ転倒、頭部損傷が致命傷となり、あっというまにこの世を去った。家族の意向で友人葬で送りたいということになり、慌しく準備に奔走していた。送別の辞をしたため、夜半に床に就いたが眠れず、思い出が走馬灯のように闇を巡った。

中島みゆきの名曲に『誕生』がある。赤子の誕生を祝う歌詞の冒頭に「一人でも私は生きられるけど、誰かとなら、人生ははるかに違う」というくだりがある。一人でも生きていく覚悟とともに、誰かとともにある生の重みをこんなに平明な歌詞に盛り込んでいる。そう、誰かとなら<はるかに>違う人生があるのだ。

還暦祝いの赤い頭巾とチャンチャンコは遠慮したいとおもってきた。老人の刻印をおされるかのような儀式で、私のファッションセンスも許さない。が、私は還暦の意味を知った。十二支が5回巡って、私は赤子で生まれ変わるのだと。別れ行く悲しみと生まれ出ずる喜び、還暦まで命を与えていただいたものへの感謝。そのことをしっかり噛み締めさせられた還暦の誕生日であった。

多くのサラリーマンにとって還暦は同時に退職を意味し、リタイア又は第二の人生のスタートとなる。私もなんとか役所勤めを終えることができたが、退職後のことは1年前ほどから現実の課題であった。

阿寒に来て、松浦武四郎や前田一歩園創設者である前田正名という、幕末から明治の激動期を生きた先人達の生き方にふれる機会があった。書物の偉人伝だけでなく、その人が歩いた風土や見つめた風景、おもいを引き継いだ人達との出会いは、良質な旅をしているかのような日々であった。

この二人に共通するキーワードは「下野(げや)」である。<官職を辞して民間に下ること(『広辞苑』)>。武四郎は、北海道探検の業績を買われて、開拓判官(現在の道副知事にあたる)に就任するが、アイヌ政策を巡って対立し、職を辞す。前田正名は、明治政府の農商務長官(現在の事務次官)として政策立案に活躍するが近代化政策を巡って政府中枢と対立し、二度にわたって非職、つまり事務方トップの座を追われることになる。

いずれも、自分の生き方や考え方に妥協せず、結果的に下野することになるが、どうもこの二人には下野という言葉が似合わない。最初から、官が上で、民が下とか、出世のために妥協するといった振る舞いの痕跡がない。根っから野の人なのだ。

還暦を過ぎても、武四郎は本州の山岳や風土の調査、文化活動をとおして社会にかかわりを持ち続けたし、前田正名にいたっては民間産業団体の立ち上げで全国を奔走した。阿寒の森林開発や釧路での製紙工場の立ち上げ、そして前田一歩園の森づくりに携わるのは最晩年である。

私も「下野」をしようとおもった。もっとも私の下野は、文字通り野を下る(時には上る)暮らしそのものである、自然ガイドとしてのリスタートであった。二人の重みと全く比較にならないが、<誰かとともに>違う人生をリスタートさせたいという思いが決断させた。

後日、職場の仲間が還暦のお祝い会を開いてくれた。赤い頭巾とチャンチャンコ着用は覚悟していたが、赤子としてリスタートした気持ちの整理が私の気分を寛容にしていた。私がガイドをすると知っていた仲間が、アウトドア用の高級ブランドフリースをプレゼントしてくれた。そのフリースは目にも鮮やかな真紅であった。

アイヌにとって、赤は、アイウシという文様とともに、災い除けの色でもあるとのこと。阿寒の野山をガイドする時、この真紅のフリースが私の身を護ってくれるような心強さを感じた。

「私たちはどこからきて、何者で、どこへいこうとしているのか」。この命題を前に、まだ、旅の途中というおもいがよぎる。人の命は儚い。今日一緒に歩いている人と明日も一緒に歩いているかはわからない。還暦を過ぎたら、人生はおまけだともいわれる。余生という言葉もある。

しかし、いつ果てるとも知れない命について、どこか諦観せざるを得ない経験を重ねてくると還暦は再生の旅立ちと無理なくおもえてくる。

私には常に持ち歩いているお守りがある。私と急逝した友人がお世話になった、本行寺の住職だった故菅原弌也さんの葬儀のお返しである。それは救済の「いのちの電話」というボランティア活動をしていた住職らしく、テレフォンカードで、そこには「生かされて生きる命を大切に」と直筆でしたためられている。

私には常に持ち歩いているお守りがある。私と急逝した友人がお世話になった、本行寺の住職だった故菅原弌也さんの葬儀のお返しである。それは救済の「いのちの電話」というボランティア活動をしていた住職らしく、テレフォンカードで、そこには「生かされて生きる命を大切に」と直筆でしたためられている。

赤子として誕生したての私は、道に迷って、困った時にはこのテレフォンカードで天国の先人たちと交信するのである。

雌阿寒岳(左)と雄阿寒岳(右)を双岳台からのぞむ

雌阿寒岳(左)と雄阿寒岳(右)を双岳台からのぞむ

「あかぬ山であきない」

百名山ブームで老いも若きも山を目指す昨今。ブームの原点は、いうまでもなく作家深田久弥の『日本百名山』である。昭和39(1964)年初版なので、半世紀ロングセラーとなっている山岳エッセイの頂点である。「品格・歴史・個性」のある1500m以上の山から深田は百の名山を選定した。北海道からは9つの山が選ばれているが、釧路地方では雄阿寒岳と雌阿寒岳がワンセットで「阿寒岳」として選定されている。山岳名には、複数の山の集合体をひとくくりで山岳名にしているものが全国各地にある。大雪山やわが国最初の開山といわれる立山、そして、我らが雌阿寒岳も実は9つの山の集合体なのだ。(現在の雌阿寒岳頂上はポンマチネシリのピーク1499m)

しかし、深田は、さらに雌阿寒岳と雄阿寒岳の2つの山岳名をまとめてひとつにネーミングしてしまった。それが「阿寒岳」である。いわば深田オリジナルである。しかし、私の周りでは「阿寒岳に登ろう」というフレーズはあまり聞いたことがない。

雄阿寒岳登山口入口の国道脇に、ひっそりと歌碑が建立されている。幕末の探検家松浦武四郎の詠んだ歌の碑である。武四郎は蝦夷地探検家であるとともに、山が信仰の場であった時代に、信仰とは距離をおいて、全国の山岳を踏破した近代登山のパイオニアともいわれる存在でもある。阿寒の山の印象を詠った碑には、こう書かれている。

いつまでも ながめはつかじ あかぬ山 妹背の中に 落る瀧津瀬

阿寒の地名由来には複数の説がある。武四郎の説は、アイヌ語で車の両輪を意味するアカムから、男の山ピンネシリ(雄阿寒岳)と、女の山マチネシリ(雌阿寒岳)を両輪(アカム)にたとえ、「あかむ」から「あかん」へ変化したという説だ。これに<いつまで眺めても「あきない山」>をブレンドして、二重意味となっている。武四郎は洒落っ気もあったのだ。

武四郎が阿寒に来た1858年の記録『久摺日誌』には、2つの謎があるようだ。ひとつは、「あかぬ山」はどこなのか。二つ目は、武四郎は本当に「あかぬ山」に登ったのか、というものである。これに関して、研究者の見解は、雌阿寒岳に登ったように記述されているが、これはアイヌ案内人からの聞き書きで、実際には登っていないとの見方が一般的なようである。

私は、阿寒の仲間たちと、武四郎の歩いた古道を中心とした研究会をひらいて、彼の記録をもとに実際に現地も歩いてみたが、経路として有力なのは、雌阿寒岳経由で、登ったか否かについては、私も迷い道探索中である。ここはガイドらしく、いつか実際に踏査して、事実関係を判断したいとおもっている。

一方、深田久弥は『日本百名山』阿寒岳の章で、はっきりと雄阿寒岳に登り、次に雌阿寒岳に登る予定が、登山口で登山禁止の看板があり(火山活動の状態が原因か)断念した件が記述されている。

つまり、確かなことは、二人とも、「あかぬ山」若しくは「阿寒岳」は完全踏破ではないことだ。

「登らずして語るなかれ」という声もかかりそうだが、「登らずとも語りたくなる」御両人ではあった。特に、深田は湖畔にある武四郎の漢詩碑を詠んで、武四郎が登ったのは雄阿寒岳と断言しているから、話はさらに混乱する。ちなみに私はこの説に異論があって、それはこの碑は、丸木舟にのって湖上巡りした武四郎一行が夕日に影をおとす山を見て、あれは自分が昨日苦労して登った山だ、と感嘆するのを詠ったものだが、湖から東側に位置する雄阿寒岳は朝日が昇る方向で、夕日の影は落ちない。つまり、この山は南西側の雌阿寒岳又はフレベツ岳方向になるというのが根拠だ。

私は研究者ではない。自然ガイドである。真実を探求するはお客様にお任せし、ガイドは現地現場に安全にお客様をご案内し、風土の声を通訳する人(インタープリター)なのだ。私がガイドすればここは、「武四郎も深田も、阿寒の夫婦山に敬意を表して、二対で一体であることを最優先した」ということになる。

観光地阿寒湖温泉の発祥は明治後期。温泉旅館の老舗である山浦旅館の元祖山浦政吉夫人トキさんのお話では「(観光の)お客さんが来はじめたのは登山の学生さん達でした。」(阿寒国立公園指定40周年記念誌 種市佐改著)とのこと。明治38(1905)年には、釧路第一第二小学校生徒が修学旅行で釧路から徒歩で雌阿寒岳登山をおこなっている。尋常小学校だから14,15歳の少年少女達が、足掛け7日間、往復約2百キロにもおよぶ行程の修学旅行をおこなっている。にわかに信じ難いが、複数の史料に記されている。昔の人はよく歩いたと感心するとともに、阿寒の山は若者を惹きつける「あかぬ山」であったのだ。

平成26(2014)年に、プロアドベンチャーレーサーの田中陽希さんが約二百日で日本百名山を陸路・海路とも自力踏破で完走した。(「田中陽希 グレートトラバース-日本百名山一筆書き踏破」(NHKBS1)我が家でも、坊主頭の若者にくぎづけの1年余であった。阿寒岳に関して、様々な百名山ガイドブックにはどちらかしか紹介していないものもあるのだが、田中青年は、律儀に、深田の登れなかった雌阿寒岳も、武四郎の登ったか、登らなかったか不明の、あかぬ山、つまり、雌阿寒岳と雄阿寒岳をきちっと登りきった。若者の潜在能力は今も昔も想定外だ。

「あかぬ山」であきない(商い)がスタートし、「あかぬ山」は今も昔も、あきない(飽きない)山であり続ける。阿寒の原点の観光資源である。

阿寒湖温泉では現在、マチの活性化を目指して、観光まちづくり計画を策定して、持続的な観光地としてのまちづくりを進めている。その施策のひとつが、アウトドア基地化構想である。阿寒湖温泉を登山や釣りやスポーツなどのアウトドア基地として魅力の再構築をしようというものである。

阿寒の観光は、若者の登山からスタートした。温故知新。「あかぬ山」の魅力を古きに尋ね、若者の発想で、持続可能な観光地のあきない(商い&飽きない)魅力づくりを期待したい。

釧路湿原、阿寒・摩周の2つの国立公園をメインに、自然の恵が命にもたらす恩恵を体感し、自然環境における連鎖や共生の姿を動植物の営みをとおしてご案内します。また、アイヌや先人たちの知恵や暮らしに学びながら、私たちのライフスタイルや人生観、自然観を見つめ直す機会を提供することをガイド理念としています。

「千里の道も一歩から」(どんなに大きな事業でも、まず手近なところから着実に努力を重ねていけば成功する)という老子の格言はあまりにも有名である。 千里といえば、一里が約4キロとして、4千キロ。地球一周の10分の1。

「千里の道も一歩から」(どんなに大きな事業でも、まず手近なところから着実に努力を重ねていけば成功する)という老子の格言はあまりにも有名である。 千里といえば、一里が約4キロとして、4千キロ。地球一周の10分の1。