【第五巻】 ご先祖様の行方を探して~ルーツ再発見の旅 モヨロ貝塚からウトロへ

▶ボクの叔父さんは80歳を過ぎて、今も現役の獣医師である。本家のある斜里町で地域の主要産業の一つである酪農業を60年にわたって支えてきた。七人兄弟の三男として生まれた叔父さんは一家の中で唯一、上京して大学に入学し、故郷の期待を背に獣医師になって帰郷した。ボクの母親が年長の長女で、我が家は父親も同じく斜里を故郷としていたので、ボクにとって斜里は第二の故郷である。昭和30年代前半に田舎の大家族の農家から東京の大学に行くということは大変なことだった。叔父さんは稀有な秀才であるばかりか、文武両道の人で大学では相撲部で活躍した。叔父さんはこれまでの仕事のエピソードをまとめた『牛のはなし』というエッセイ集を出版した。本には入植当時の農家の苦労や牛にまつわる様々なエピソードが綴られている。

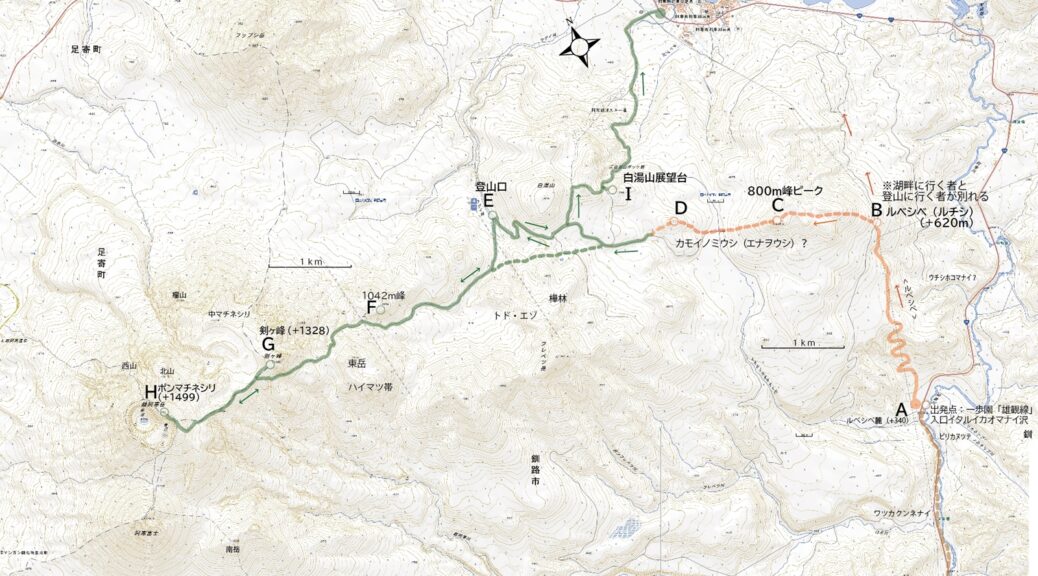

昭和35年から新米獣医師として仕事をはじめた叔父さんは、さっそくオートバイを購入し、斜里から45キロ離れたウトロに通い、入植者に国の支援事業として導入されたショートホーンという短角牛の飼育指導にあたった。

▶ウトロは武四郎が来た時(安政5)には番屋があった。漁業は古くからの主産業ではある。昭和10年代から斜里町は漁業に加え、ジャガイモをはじめとする農業生産物と乳牛を加えた「有畜寒地農業」による冷害に強い産業振興策を進めた。

この話には何処からかやってきた70戸の入植者に預けられた牛が、冬を越してどこかに消えてしまったというオチがある。真実は叔父さんの胸の中にはあるのだろうが、今は問わず語らず。厳しい自然と対峙しながら人々は知床の地で暮らしてきた。

▶ボクの子どもの頃、夏に幌を被せたトラックの荷台に一族(20名ほどいただろうか)が乗り込んでウトロに遊びに行ったことがある。小学校低学年の頃だと思うので、きっと叔父さんがバイクでウトロの農家の牛を診に通ってた頃と同じである。全線、砂利道だったように思う。オシンコシンの滝は、今は海岸線沿いに下から仰ぎ見るが、当時は滝の落ち口の山側を道は通っていて、上から覗き見たように思う。ボクたちは畑のスイカや味瓜を積み込んでウトロの海岸でみんなで食べた。知床はまだ国立公園にもなっていないし、世界自然遺産なんか、だぁ~れも知らない。一族のピクニックはガタガタ道の乗り心地はさておき、のんびり楽しいひと時だった。快晴で海がとても澄んでいた記憶がよみがえる。その記憶は齢を重ねるたびに輝きを増す。

▶一族の長で本家を守ってきた伯父さんが令和元年に亡くなった。葬儀に集まった甥っ子姪っ子との昔話、思い出話を辿っていったら、一族が北海道に入植してからちょうど百周年であることに気がついた。叔父さん達も加えて一族の開拓誌を作ろうということになり、ボクと叔父さんは一族の移住の歴史について調べることとなった。ボクはその前年、北海道命名150年の節目の年に、松浦武四郎の資料展を釧路で仲間と一緒に開催していた。イベントの中の講演会でアイヌの仲間が武四郎のことを話した。彼は、「武四郎が名前をつけたからそれがどうしたっていうのというのが正直な気持ちだ。武四郎の話で終わったら後の150年は放っておくの? 和人の自分たちの先祖の功績も見つめるべき」と指摘した。チクリと胸に刺さった。

武四郎を契機にしたアイヌと和人の蝦夷地の歴史。そして伯父の死を契機に一族の北海道移住史へと広がった。また、齢を重ね、〈我々はどこから来たのか、我々は何者なのか、我々はどこに行くのか〉という、日本人の起源にも興味が膨らんだ。(続く)