【第十巻】 厚岸から霧多布へ

「岬と花の霧街道」を行く

▶小学校の頃、釧路の位置を厚岸と間違えて覚えていた。身体の中心が臍ならば、それを断面から見たらきっと厚岸湾みたいに窪んでいて、さしずめ奥の臍のゴマは厚岸湖の牡蠣になるのかも。

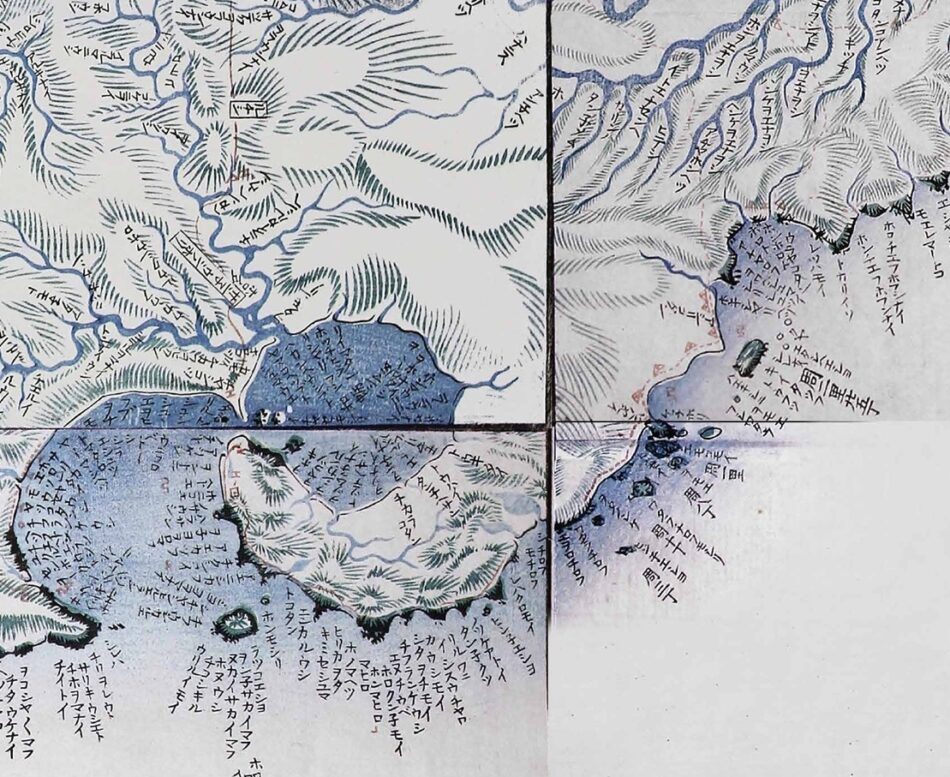

厚岸は東部太平洋沿岸の地図上では、ヘソのマチに見える。昔から交易や交通の拠点であった。松前藩が成立した1604年には既にアッケシ場所の設置が記されているが、以前よりアイヌの人々にとっては東の拠点であった。その時期は蝦夷地を支配していた松前藩の交易船も厚岸には年に一、二度来るのみで、厚岸に集まるのはもっぱら周辺のアイヌであった。釧路や根室そして千島のアイヌたちも厚岸に集い交易を行ったのだろう。

▶アイヌが反乱を起こした大きな戦いの一つにシャクシャインの戦い(1789年)がある。この戦いには白糠から以東のアイヌは参加しなかったようで、厚岸を中心とした東蝦夷地のアイヌたちはその独立性を維持していた。

18世紀から広い蝦夷地を支配するために松前藩は場所請負人制により商人の取引から上がる運上金を藩の財源とした。このため本州から商人たちが蝦夷地に進出してきた。道東においては、飛騨地方の木材商・飛騨屋久兵衛が1774年以降、漁業や木材資源を産出するため進出した。この場所請負人によりもたらされた劣悪な労働環境で虐げられた国後のアイヌたちが蜂起した。クナシリ・メナシの戦い(1789年)である。

▶この頃のアイヌの人別帳によれば釧路の人口は52軒252人。厚岸は約2倍の5百人ほど。厚岸が蝦夷地東部の中心にあったことがうかがえる。釧路と厚岸の拠点機能の立場が逆転するのはクナシリ・メナシの戦い以後である。文化6年(1808)の調べではクスリ場所は1384人、アッケシ場所は874人、トカチ場所は1034人とあり、クスリ場所が東部の地区においては最大の拠点となっている。

▶クナシリ・メナシの戦い以前は剛強と恐れられ、高い独立心を誇った厚岸を中心とした東蝦夷地のアイヌたちは、この戦いの敗北後、松前藩への従属と幕府の撫育方針により勢いを失う。東蝦夷地のアイヌの拠点であった厚岸は疫病(天然痘)や大地震もあり著しく衰退し、安政4年(1857)には201人、明治4年(1871)には159人まで減少する。

ちなみに武四郎は戊午日誌に来釧時(1858)のクスリ場所の人口を「当領内家数237軒、人別1321人(男649人、女672人)有と。其内当会所元に人家75軒、人別385人(男189人、女196人)。右渡し場の傍と会所の前なる岡の傍に有たり。」と記している。釧路は、釧路川河口に港が拓け、周辺の漁業、木材、鉱物資源が集積するマチに成長する。

▶最新の人口データでは釧路市は16万人。厚岸は釧路管内では、釧路町に次いで第3のマチではあるが人口は9千人ほどである。厚岸の恵まれた自然、特に厚岸湾と厚岸湖が織りなす地形と、環境の豊かさは狩猟採集と交易が生業の中心であった時代のアイヌ民族にとっては拠点にふさわしい処だったのであろう。

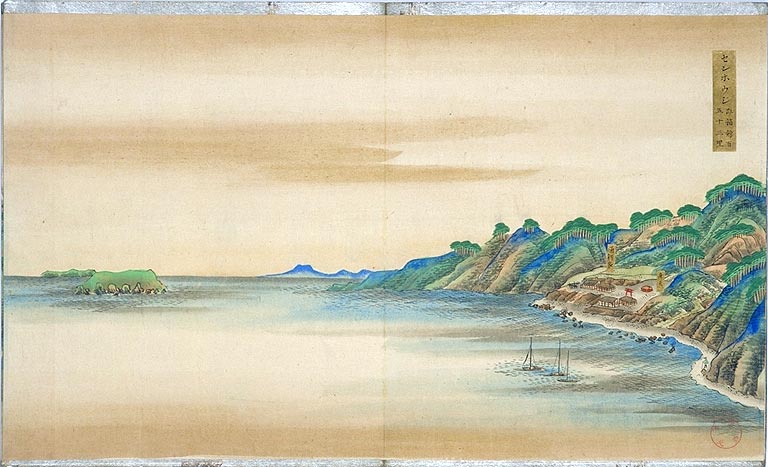

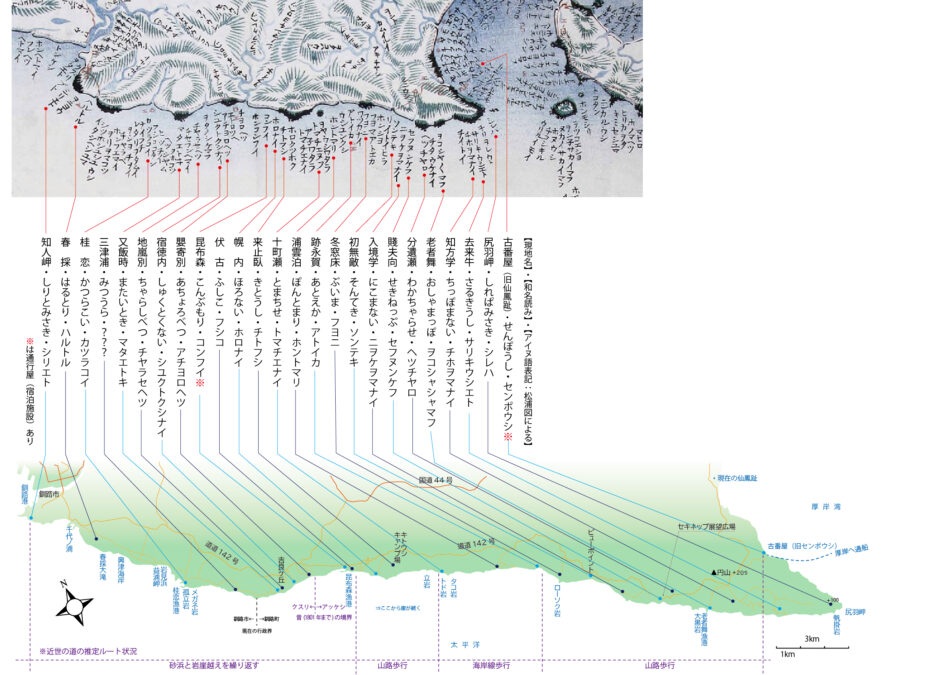

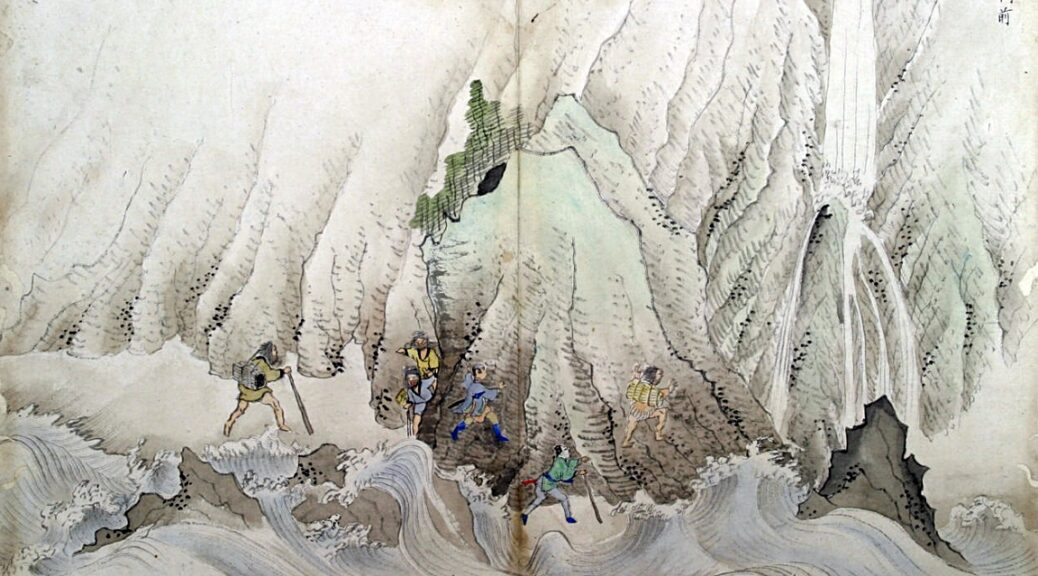

▶さて仙鳳趾から図合船による渡しで厚岸湾を横断し、厚岸会所に着いた武四郎は初航1845年時には内陸の別寒辺牛湿原から風蓮川沿いに風蓮湖岸の内陸ルートを行く。第6回目の1858年には会所から再度、船で霧多布岬を廻り、現在の浜中湾榊町(アシリコタン)あたりに到着、そして海岸沿いに根室に向かう。武四郎が見た厚岸は既に黄金期から衰退の一途をたどりつつあった厚岸であった。

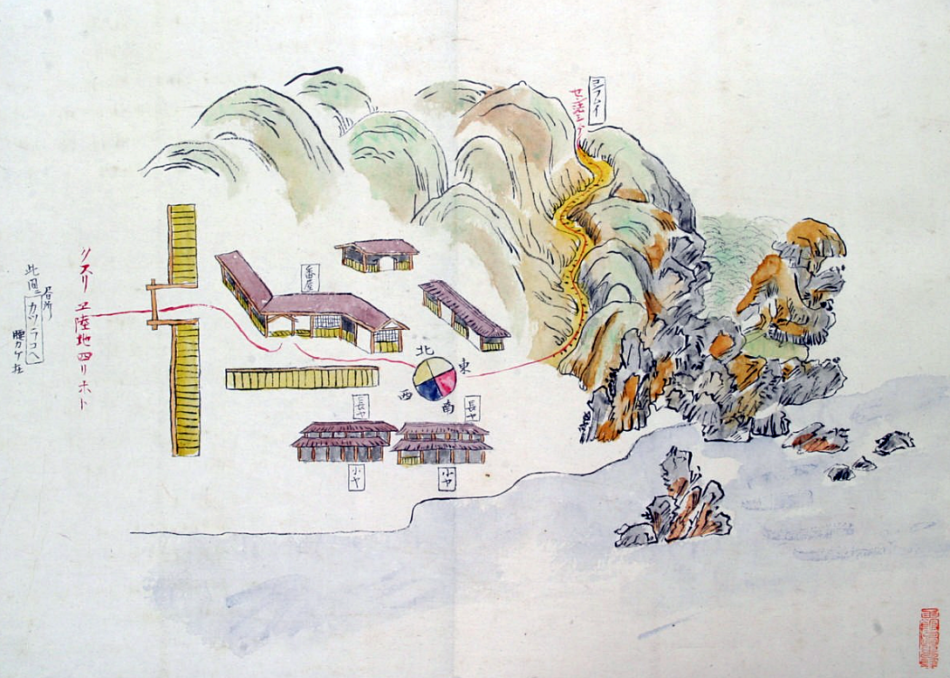

▶松浦図と現在の地図を比較するとこの海岸線の地形がほぼ一致するほどの完成度である。

北海道の輪郭図は先達である伊能忠敬や間宮林蔵たちの測量によりなされたもので、武四郎はその業績を踏まえた上での内陸調査に探検家としての栄光が刻まれる。

現在の厚岸町は真栄町と旧市街地(若竹町)が厚岸大橋で結ばれているが、旧市街地側の突き出た岬はノテトウ(岬)と呼ばれ、会所があった。この間は、渡し舟やはしけで結ばれ、1959年には厚岸丸というフェリーボートが就航した。ボクが高校1年生の頃、厚岸出身の学友の実家に仲間と一緒に泊まりがけで訪ねた。釧路から花咲線に乗って厚岸駅で降り、このフェリーに乗って対岸の友人の家を訪ねたことが昨日のことのように思い出される。(続く)