【第五巻】 ご先祖様の行方を探して~ルーツ再発見の旅 モヨロ貝塚からウトロへ

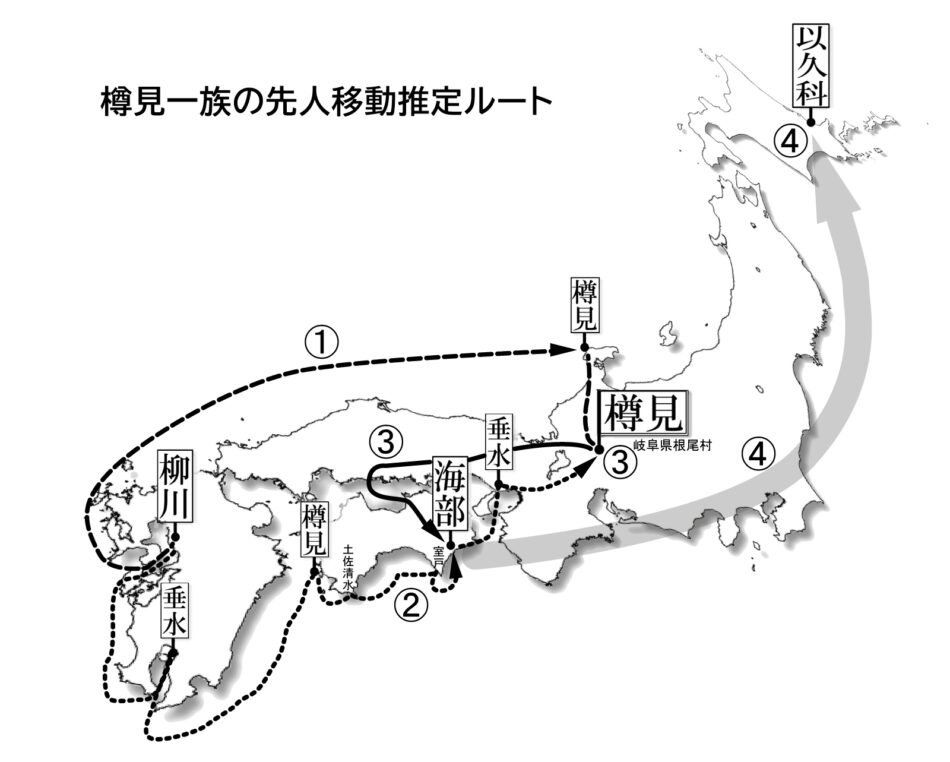

扉写真は中国シルクロードの天山山脈でカザフ族のパオ(住居)に泊った時(1984年)。上の写真は樽見一族がルーツ探して岐阜県根尾村樽見を訪問した時(2006年)

扉写真は中国シルクロードの天山山脈でカザフ族のパオ(住居)に泊った時(1984年)。上の写真は樽見一族がルーツ探して岐阜県根尾村樽見を訪問した時(2006年)

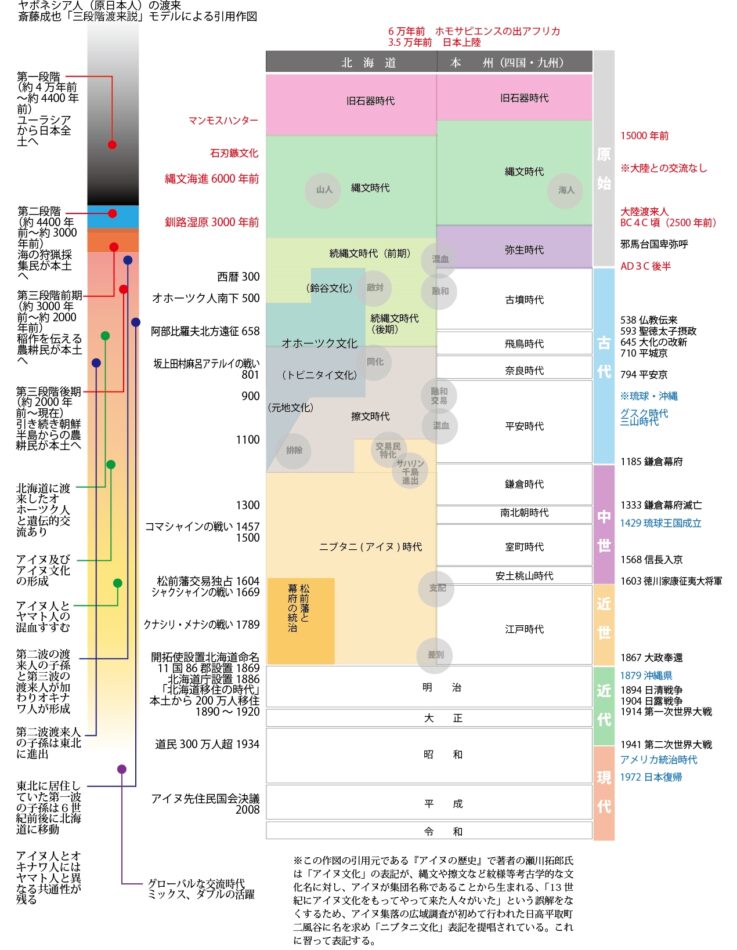

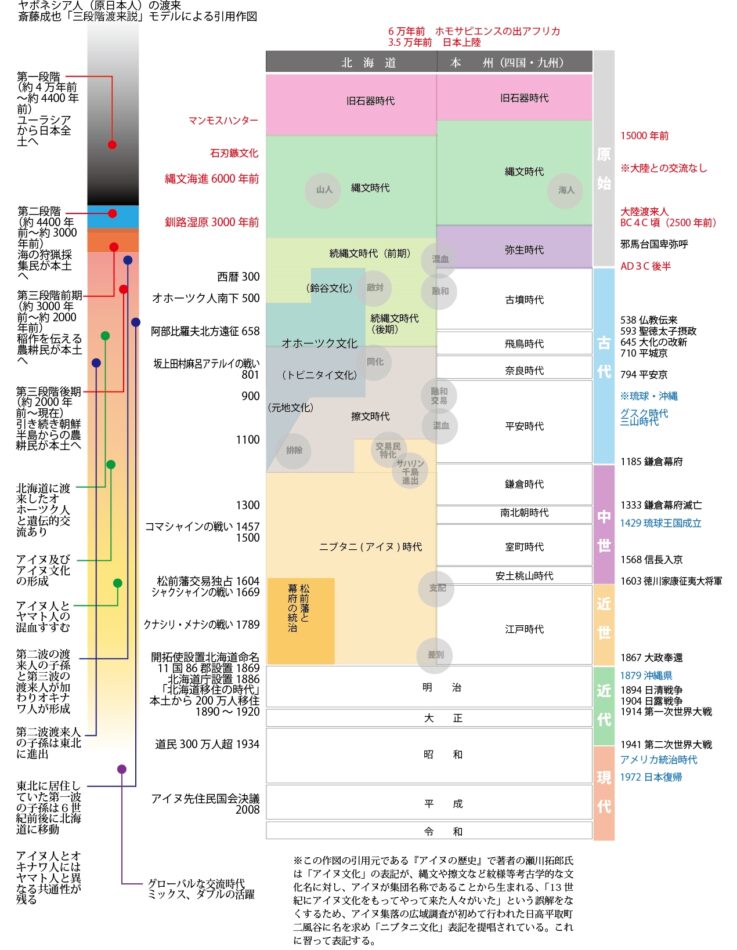

▶ヒトゲノムの研究により日本人の源流調査は飛躍的な進展を見せている。斎藤成也著『日本人の源流』で、氏はこれまでの〈日本人の起源〉を旧石器時代に渡ってきた原アジア人の、今の日本列島に移り住んだ縄文人の流れと、その後、弥生時代に稲作文化を伝えた渡来人の流れをくんだ「二重構造モデル」を発展させた「三段階渡来説」を提示した。

▶これによれば、第一段階の約4万年前から約4400年前までの間に、ユーラシアの様々な地域から採集狩猟民が日本列島全域に渡ってきた。釧路湿原をガイドする時、「北海道には約1万5千年前から人が暮らしていた痕跡が残っており、この湿原の周辺にも、様々な時代ごとの遺跡が約5百か所も残っています。1万5千年前は地球の最終ウルム氷河期で、今より海水面は低く、ユーラシア大陸とサハリン、北海道は繋がっていました。マンモスやそれを追いかけて人々も北海道に渡ってきました」と解説をする。つまりこの第一段階に渡来した人々が、縄文人やその先祖集団ということになる。

「渡来から見る日本の概略歴史年表」(クスリ凸凹旅行舎制作)

「渡来から見る日本の概略歴史年表」(クスリ凸凹旅行舎制作)

▶ボクにとって新たな知見だったのは、第二段階で、約4400年前から約3000年前までの間に、漁労を生業の中心とした採集狩猟民が、現在の朝鮮半島と中国大陸沿岸の地域から日本列島の中央部に渡来したことだ。この〈海の民〉は列島の北部(北海道)や南部(沖縄諸島)には渡らなかったようで、こんにちの北海道人の起源を理解する上では脇役っぽいが、重要な役割をなしているように思えた。

▶第三段階は前期と後期に分かれ、前期は約3000年前の弥生時代から約2000年前までの間で、朝鮮半島を中心としたユーラシア大陸からきた農耕の渡来民が、稲作などの技術を導入し、急速な人口増をもたらしていくが、この人々も北部や南部の先住民たちにはほとんど影響しなかった。

この時期を釧路湿原でガイドする時は「氷河期以降、約1万年前から6000年前ぐらいまでの間は地球が温暖化して、縄文海進と呼ばれ、今より水位が高かったため、我々がいる釧路湿原は海でした。その後、徐々に寒冷化が進み、その過程で湿原が形成され約3000年前ぐらいには、こんにち我々が見る釧路湿原の姿となります。〈豊葦原瑞穂国〉(ヨシが豊かに繁茂し、稲穂がたれる国という日本の美を讃える表現)と『古事記』 や『日本書紀』に謳われた〈日本の原風景〉は、まさに今、我々が見ている湿原の姿です」と少しドヤ顔の気分で解説するのである。

約3千年前に出来た釧路湿原の太古の姿を今にとどめるキラコタン岬

約3千年前に出来た釧路湿原の太古の姿を今にとどめるキラコタン岬

後期は約2000年前から現在までで、引き続き、朝鮮半島を中心としたユーラシア大陸から渡来民がやってくるのだが、第一段階で渡来して東北地方に居住していた人たちは、6世紀前後にその大部分が北海道に渡っている。そして北海道では、5世紀頃から北方、サハリンを経由して〈オホーツク人〉と呼ばれる人たちが渡来し、先住集団との遺伝的交流もあり、後にアイヌ人及びニブタニ(アイヌ)文化が形成された。そして、江戸時代以降はアイヌ人と移住したヤマト人(和人)の混血が進んだ。ここでやっと北海道移住史につながることになる。

▶叔父さんは獣医一筋60年ではあるが、決して堅物ではなく、多趣味な人である。しかし八方美人的な趣味ではなく、一つの物事に集中してある程度、道を究め、はい次、というタイプである。

ある日、「ヒロフミ、オホーツク人って知ってるか?」と問いかけがあった。その前にひとしきりここ数年来究めてきた沖縄の貝のコレクションの話を聞いた後のクエスチョン。「あー、まあ、名前だけは聞いたことはあるけど…」。叔父さんは続けて、オホーツク人に関してウトロの遺跡を見に行ったことや、その歴史的背景の特異性について流れるように話をした。「う~ん、次はオホーツク人かぁ!」ボクの頭の中で赤ランプが緑に点滅した。

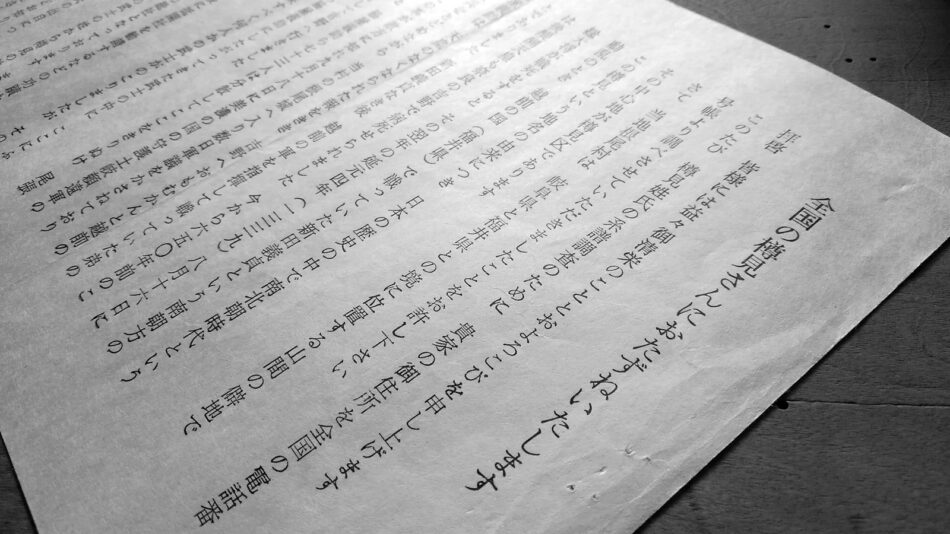

▶布石があった。一族の開拓誌を作るにあたって、そのベースになった親族の旅行体験があった。遅ればせながら、一族の姓は〈樽見〉と言う。遡ること10数年前、樽見を名乗っている一族に岐阜県根尾村の教育委員会から「全国の樽見さんにおたずねいたします」という手紙が届いた。新手の詐欺の手口かと一部親族では対応に腐心したそうだ。

根尾村は、樽見という姓や地名が遺る岐阜の山村で、郷土のルーツを調べるための全国調査の一環だったようだ。この村は南北朝時代の南朝サイド・後醍醐天皇派、新田義貞の弟・脇屋義助一派が吉野に赴くにあたり、その一員の武士、樽見定時がこの地に留まり、数々の功績を残し、彼の姓から樽見の地名が遺ったとされる。これを知った我が一族は、それまでは四国徳島から北海道に流れ着いた移民の末裔だと思っていたところから、さらに調査をすすめた。そして、歴史を遡れば、「どうやら平家の落人か、南北朝時代の南朝の落ち武者にいた樽見という一派のなかで、近畿や四国に流れ着いた武士の一族のなかに、我ら樽見家の先祖もいたらしい…!」という物語が生まれた。こういう時の論理的支柱になるのも叔父さんであった。

一族をまとめ岐阜県根尾村への先祖ルーツ探しの旅を企画し、計画し、添乗員として実行するのも文武両道を我が道とする叔父さんらしい振る舞いではあった。ツアーには16家族25名が結集。樽見ワンチームは根尾村教育委員会を圧倒した。もちろん参加者全員が同じテンションである理由もなく、旧知の親族との宴会や寄り道しての古城巡りなど、さながらお伊勢参りに合わせて大阪や京都に立ち寄った、江戸時代の旅スタイルを彷彿させた。

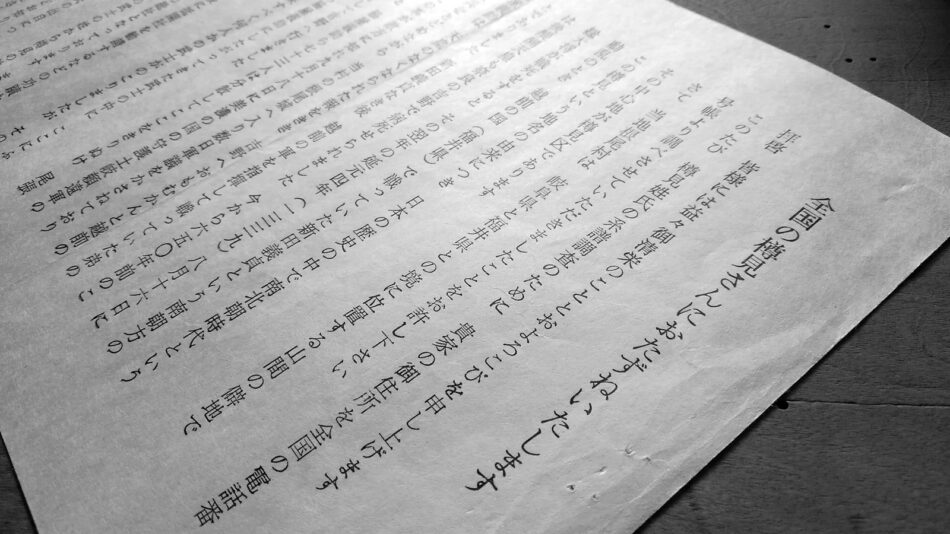

岐阜県根尾村教育委員会から樽見一族に届いたルーツ質問状

岐阜県根尾村教育委員会から樽見一族に届いたルーツ質問状

▶本土からの移住者を先祖にもつ北海道人は「北海道には歴史がない」というコンプレックスを少なからず持っている。ボクも修学旅行で初めて京都・奈良に出向いた時はもとより、東京で瓦葺の家屋を見ただけで歴史の重みを感じてしまう田舎者であった。高度成長期に生まれ育ったボクの世代でもそうなのだから、移住世代は尚更、北海道のむき出しの自然と向き合わざるを得ず、特別に考古学の教養や、想像を巡らす暮らしのゆとりがなければ、「歴史」という言葉は、日常生活には登場しない。その〈日本の歴史〉というワン・ウェイが実は、〈北海道の歴史〉〈沖縄の歴史〉と合わせて、スリー・ウェイだった。近年、その〈北海道の歴史〉に、輝くオリジナリティをもたらしたのは〈アイヌ文化〉であり、〈開拓移住の歴史〉であり、そして脇役にして主役を喰わんばかりの異彩を放つ〈オホーツク人〉の存在である。

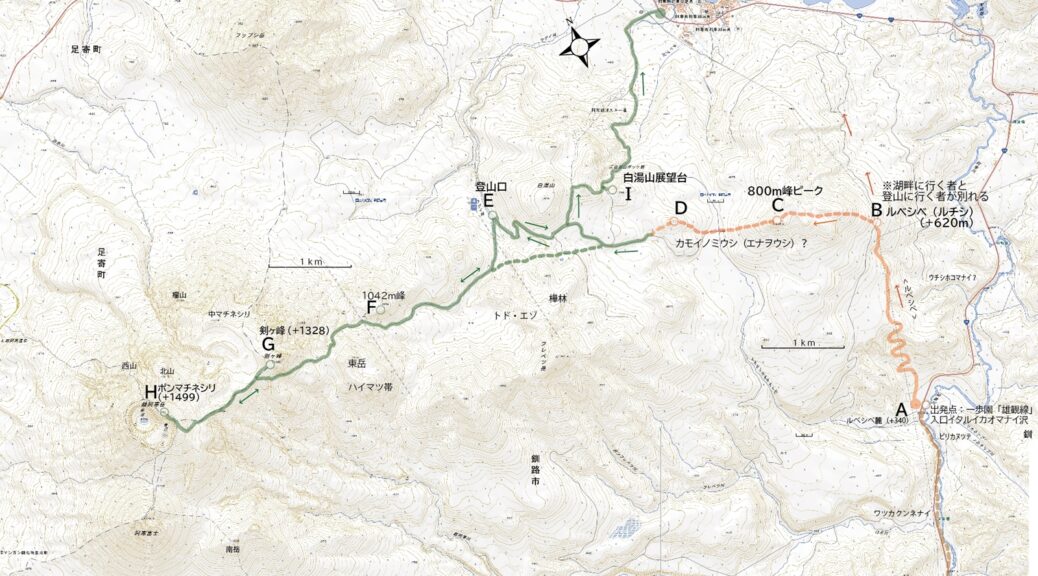

旧石器時代からオホーツク文化期までの主要な遺跡分布図(クスリ凸凹旅行舎作成)

旧石器時代からオホーツク文化期までの主要な遺跡分布図(クスリ凸凹旅行舎作成)

▶稚内から知床半島までのオホーツク海沿岸は、旧石器時代から縄文、続縄文、擦文時代など多くの遺跡群のなかにオホーツク文化時代のものも点在し、モヨロ遺跡などで独自の光芒を放っている。オホーツク人は、北方から来た海洋民族で、トドやオットセイなどの海獣やオオワシの狩猟、漁労などでこの沿岸線沿いに暮らしを営み、先住集団(続縄文人、擦文人)との戦い、棲み分け、婚姻、同化などを経て、13世紀頃には消えていく。

近年の遺伝子研究ではオホーツク人の後裔は現在、北東アジアにいるニブヒやウリチという北方民族に引き継がれているが、アイヌ民族も同様の遺伝子を20%持っているとのこと。ということは、江戸時代以降のアイヌ人とヤマト人(和人)の混血が進む流れを経て、現世北海道人のアイデンティティにとっても外せないオホーツク人ではある。

観光客で賑わうウトロ市街の海岸にシンボリックにいくつかの巨岩がある。なかでも「オロンコ岩」は昔から頂上まで登ることのできる人気の観光スポットでもある。観光協会の資料では、オロンコ岩の地名由来は、「サマッケサラタ(横たわっている岩)と言われていたが、いくつかの岩を合わせて呼ぶウォロクシュマ(たくさん座っている岩)がオロンコ岩に転訛したらしい」とある。

伝説も紹介されている。「昔、この岩に住んでいたオロッコ族がアイヌに悪さをするのでアイヌの人たちは何度かこれを攻めたが要害のため落とすことができなかった。ある日、海藻に小魚を挟みそれに群がるカモメやカラスを見たオロッコ族が寄り鯨だと思い、岩から降りてきたところをアイヌの人が一斉に攻めて滅ぼした」とある。

ウトロ周辺にはオホーツク文化期の遺跡があり、このオロッコ族がオホーツク人と思われていた時期があった。オロッコ族は、現在ウィルタと呼ばれるトナカイを扱う樺太東岸の遊牧先住民族で、オホーツク人の末裔ではない、とのこと。戦前日本領だった南樺太に居住していたウィルタ(オロッコ)の一部は、戦後のソ連占領後、北海道に移住。網走市に6世帯13人が居住していた。つまり、ヤマト、アイヌ民族以外に日本国籍を持つ少数民族ウィルタの日本人がいた。

それにしても多様多彩な北方文化が、オホーツク沿岸の地で繰り広げられた様は、北海道のオリジナルヒストリーと呼べるものだ。

ウトロ港のオロンコ岩(左)と三角岩。(斜里町観光協会HPより)

ウトロ港のオロンコ岩(左)と三角岩。(斜里町観光協会HPより)

▶司馬遼太郎は『街道をゆく38 オホーツク街道』でこの沿岸を旅している。この本は氏のオホーツク人探しの旅の記録であり、モヨロ貝塚を発見した米村喜男衛をはじめ、地元の考古学の先達たちとの出会いやオホーツク海の豊穣な海の恵みがもたらした文化のあり様が記されている。巻末に氏はオホーツク人の正体に行き着けなかったおもいを吐露し、「…そのことに後悔していない。そんなことより、私どもの血の中に、微量ながらも、北海の海獣狩人の血が混じっていることを知っただけで、豊かな思いを持った。旅の目的は、それだけでも果せた。」と書き留めた。(続く)