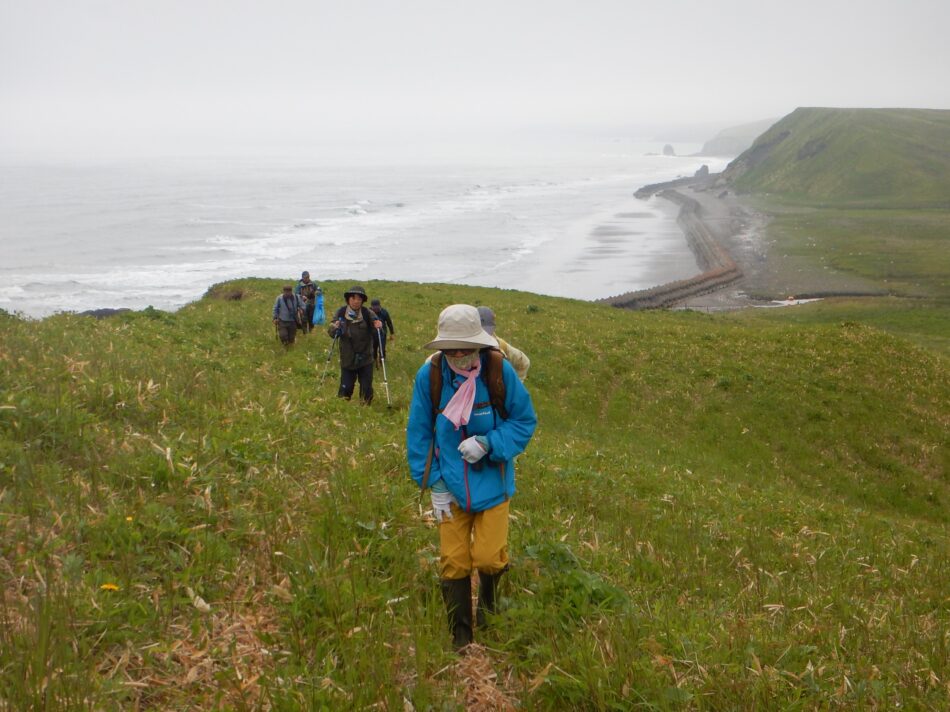

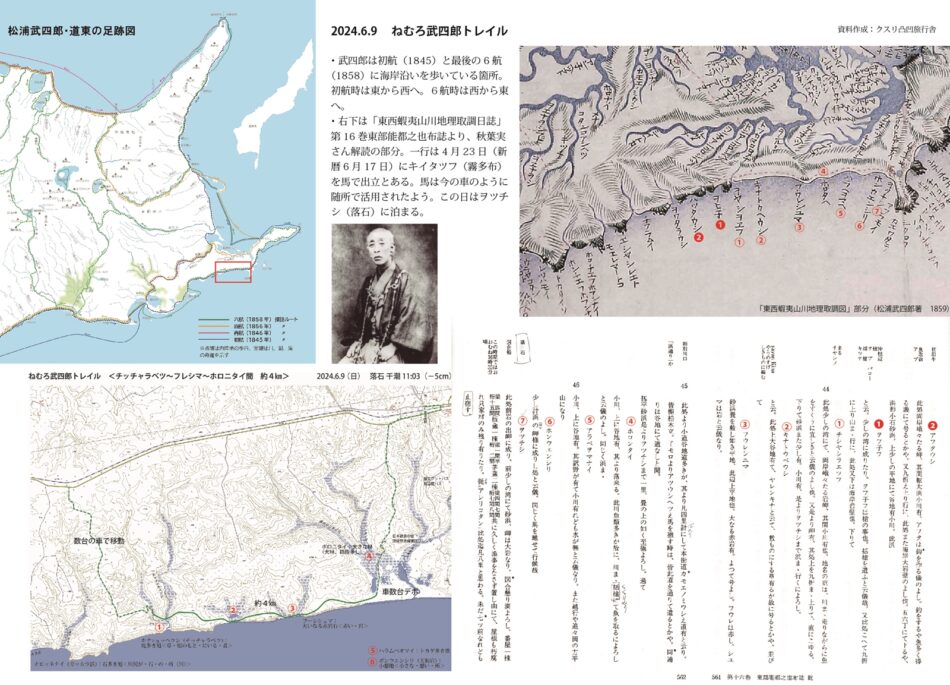

昨日は根室の仲間たちと「ねむろ武四郎トレイル」。松浦武四郎一行が初航と6航時に往復した別当賀の海岸線を歩きました。日誌と地図をたよりに大満足の自然&歴史散策でした。武四郎の足跡を歩く「新・道東紀行」今年も頑張るぞ~!

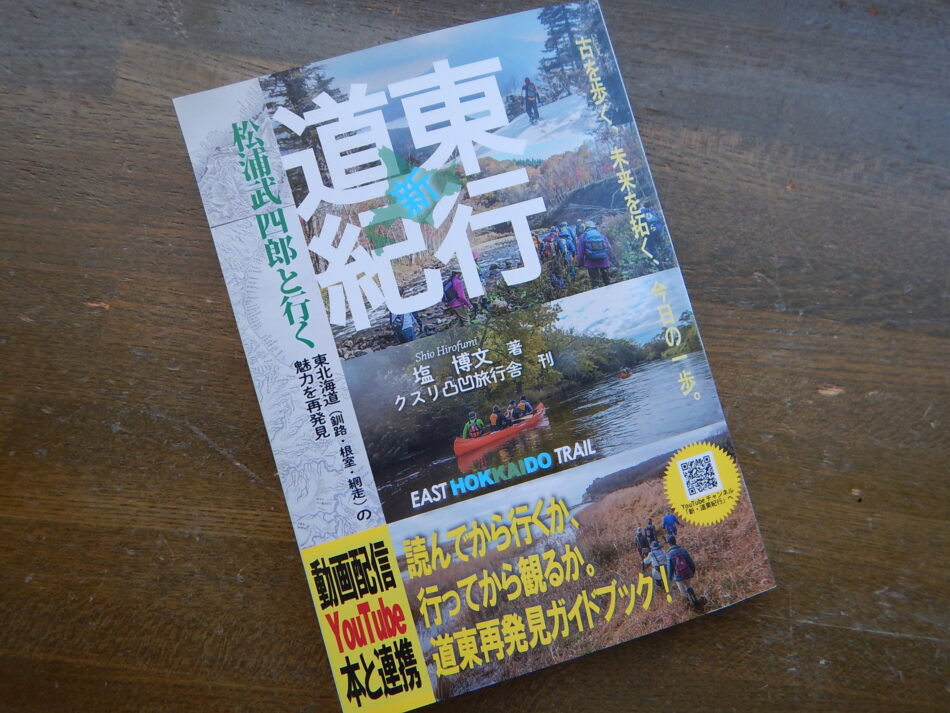

拙書『松浦武四郎と行く~新・道東紀行』をお買い上げいただいた方、ご購読いただいた皆様には心より御礼申し上げます。

いろいろ勉強しながら記述してきましたが、ところどころに間違いがあり、この場をかりて修正をお願いしたいと思います。

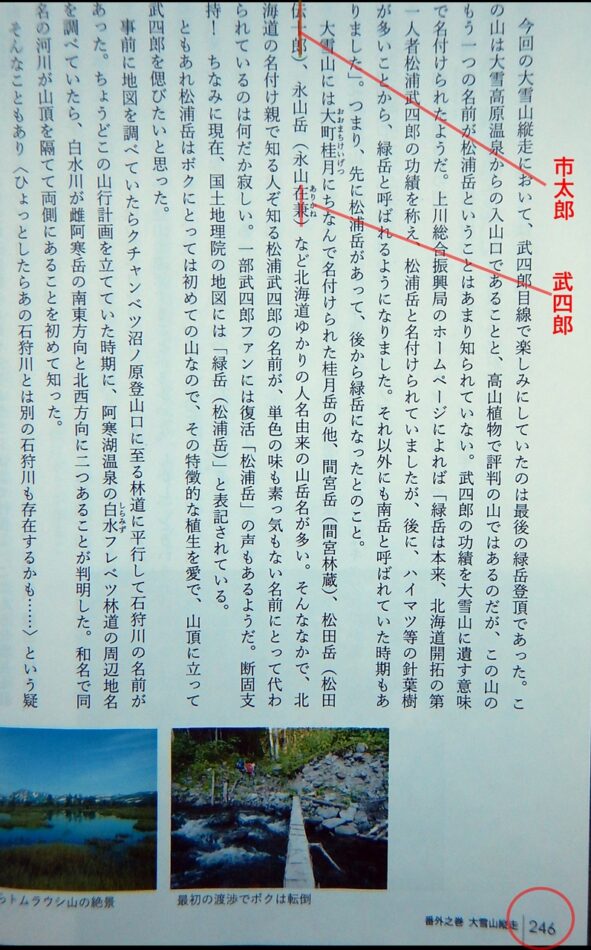

246頁の大雪山の山名由来で、

松田岳(松田伝十郎)と永山岳(永山在兼)のそれぞれの人物に由来した山名と表記しましたが、松田岳は松田市太郎。永山岳は永山武四郎に由来する山名で、修正をお願いいたします。

また、これに関連した表記で32頁の松田伝十郎に関する囲み記事の後段、「大雪山には名を冠した松田岳がある。」を削除願います。

【間違いの言い訳】

・毎年のように大雪山には行っていて、お鉢周りという外輪山を歩いてました。間宮岳があり松田岳もあり、樺太探検をした両探検家のつながりが頭にあり、長い間、松田伝十郎に由来すると思い込んでおりました。松田岳の由来は安政4年に大雪山を踏破し、石狩川水源を発見「イシカリ川水源見分書」を遺した松田市太郎の功績に由来するとのことです。

・永山在兼は道路技師として阿寒国立公園の道路を拓き、そのことで国立公園化を果たした道東地域発展の恩人です。明治時代に、陸軍で北海道に赴任し屯田兵本部長と北海道長官も兼任し北海道開拓に尽力した永山武四郎も同郷(鹿児島県)でつながりもあるのですが、こちらは私のはやとちりでした。

齢を重ね、ますます「おもい込み」「はやとちり」「かんちがい」が多くなり自戒しております。「お・は・か」チェックで気をつけますが、これからも同様の事例があるかもしれません、その際には、随時修正させていただきます。引き続きよろしくお願いいたします。

【第十一巻】落石から納沙布まで

バードウォッチャーは極東を目指す

▶武四郎は根室を自身初めての蝦夷地探訪であった弘化2年(1845)、4回目の安政3年(1856)と最後の6回目の安政5年(1858)に訪れている。これに加え、嘉永2年(1849)には、江戸幕府大老井伊直弼の御用商人だった場所請負人の柏屋喜兵衛(近江商人)の長者丸という船に乗り、色丹島、国後・択捉島を探訪している。この時は箱館を発って、ユルリ島にも立ち寄ってるので、これも加えれば、根室地方には4回来訪していることになる。

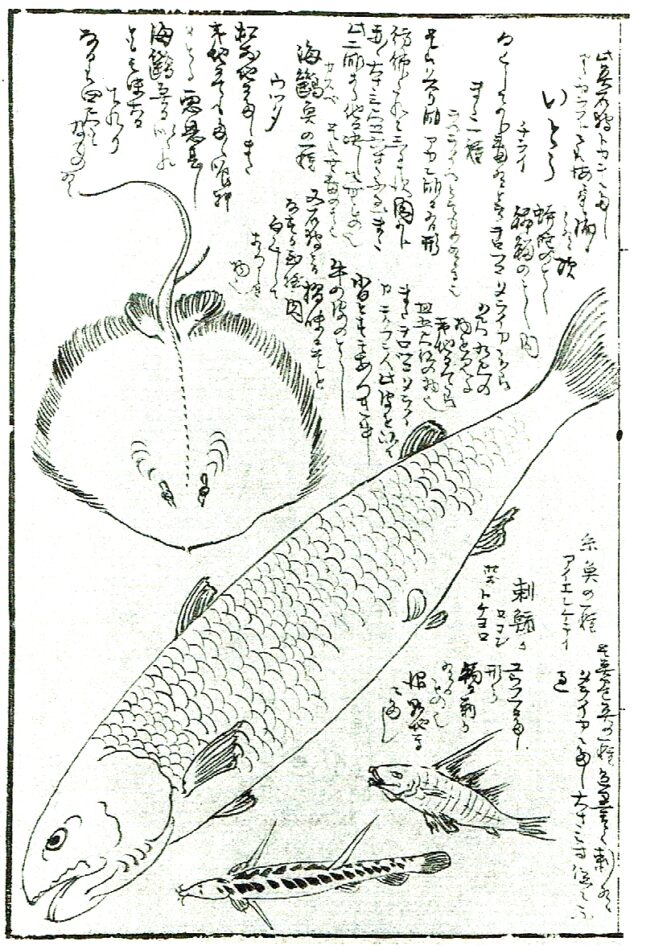

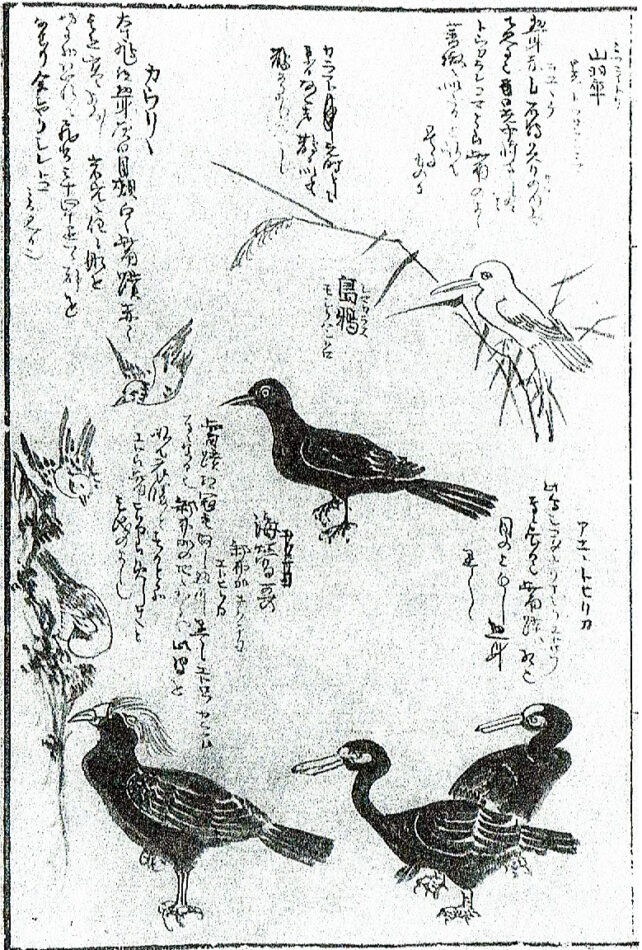

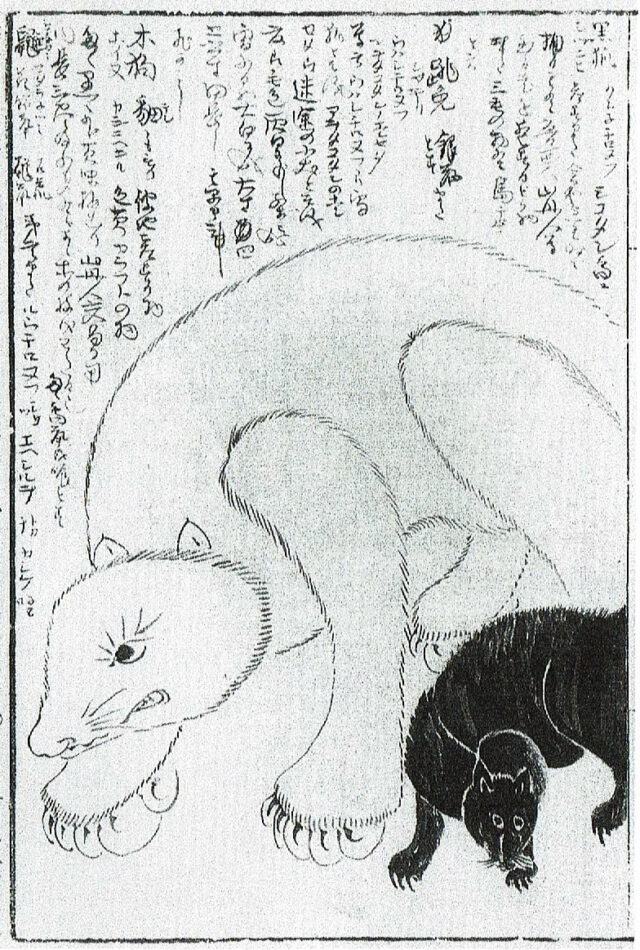

▶この千島列島への航海で武四郎は、船に水夫の身分で乗り込み、国後島や択捉島の山川や岬の様子、そして様々な野鳥や魚、動物などをアイヌの案内人と一緒に観察し、日誌に記録している。

何十万羽のハシボソミズナギドリが海面を群飛び、イルカやクジラ、エトピリカ、サケ・マス、昆布、クロテン、カワウソ、ラッコ等々、豊富な自然資源がこの地に溢れている様子が伝わる。これらの生物は博物学的視点と物産品という見方で捉えられており、『蝦夷訓蒙図彙』や『蝦夷山海名産図会』などの著作で紹介されている。

武四郎をこよなく愛する絵本作家の関谷敏孝さんは『北加伊道~松浦武四郎の蝦夷地探検』に型染版画という技法を使って、この時の探検の様子をメインに描いている。

▶現在、根室の代表的な観光資源は何と言っても北方領土を見渡す納沙布岬と花咲ガニに代表される豊富な魚介類のグルメであるが、これに野鳥観光とともに〝日本百名城〟に選ばれた「根室半島チャシ跡群」が加わった。チャシはアイヌの史跡で、戦いの砦、祭祀の場、見張り場など多目的な用途に使われた場であるが、根室半島には32箇所もある。道内では松前城とともに日本百名城に登録され、このお城巡りが新たな観光資源となっている。

▶野鳥とお城とはなんとも不思議な取り合わせだが、同時に両方の魅力を味わえるおすすめの場所を紹介したい。

納沙布岬から北側を根室市街に2㎞ほど戻ると温根元という小さな漁港がある。ここに温根元ハイド(観察小屋)とヲンネモトチャシがほぼ並んで岩崖の突端にある。ハイドからは眼下に広がるオホーツク海と岩礁の周辺を漂う水鳥や、岩の上に佇むオオワシなどが観察できる。珍鳥チシマシギの観察例も多い。

ヲンネモトチャシは百名城に指定された「根室半島チャシ跡群」の一つで、アイヌのチャシ跡から遠方の知床半島や北方領土を眺め、古の蝦夷地の面影を偲ぶ心持ちになる処だ。厳冬期には氷上を渡って先住の民たちは移動したのだろうか。

▶海外のお客さんを案内して、野鳥や観光資源を紹介することはある程度できるようになったが、宿泊した宿でのアフター5にボクも武四郎の探検やアイヌ文化を紹介する魅力的なお話しと、それを伝える語学力をなんとか身につけたいと思っている。

現在、国や北海道が力を入れている海外からの誘致策は、アドベンチャー・ツーリズム(略してAT)だ。ATは、アクティビティ(体験プログラム)、自然資源、異文化体験の3つの要素がが備わっている観光の形なのだそうだ。北海道の魅力を活かしたツーリズムである。

道東はまぎれもなくその適地ではあるが、その活かし方についてはまだまだ工夫と開発の余地があると思う。そのヒントを求めて、この地を紹介した武四郎の旅行記『納沙布日誌』でも携えながら根室にバードウォッチングに出かけたいなぁ、と思う。

冬将軍の到来と冬鳥たちの飛来の知らせを聞く。あの荒涼とした大地とモノクロームな海原を見つめながら、北からの風に身をまかせたい心持ちになるのである。(終り)

【第十巻】 厚岸から霧多布へ

「岬と花の霧街道」を行く

▶17世紀から19世紀にかけては、ロシアの南下の動きや諸外国のアジア進出と通商要求が蝦夷地の周辺でも賑やかになってきた。厚岸周辺でも様々な出来事があった。時系列で追いながらこの前後の厚岸が海の玄関口としていかに重要な拠点であったかをおってみたい。

ジパング(日本)に金銀を探して、フリース船長率いるオランダ船カストリウム号が厚岸に寄港したのは1643年。その航海記録には当時の厚岸の様子が記されている。18日間の滞在中、アイヌとの交流もあり、牡蠣とハマナスの実がアイヌから船に贈り物として届けられている。クスリの初見はその航海日誌にあるが、フリースは厚岸湾をグーデホープ湾(希望湾)と名付けたほか、各所に地名をつけ、見聞記をオランダで発表するなど、さしずめ〈オランダの武四郎〉。

時は経ち1779年、愛冠岬から東側を望む海岸の筑紫恋にロシア人シャバーリンを長とする一行が交易を求めてやってくる。その案内をしたのは後にクナシリ・メナシの戦いで蜂起した国後アイヌの長であるツキノエであった。

▶ロシアの商人たちは千島列島に沿って南下しはじめ、アイヌとの交易が進められていくがその動向に幕府は危機感を抱き、1785年に大規模な蝦夷地調査を行う。その拠点が厚岸であり、アイヌのリーダーであるイコトイが案内役を担った。一行には探検家・最上徳内もいた。1789年に場所請負人に不満を持ったアイヌが蜂起し、クナシリ・メナシの戦いが勃発するが松前藩の鎮圧により国後のリーダーであったツキノエは同族と共に、大きな打撃を受ける。

▶1792年にロシアの使節アダム・ラックスマンが国書を携え根室に行ってくる。翌年には厚岸を経由して松前に上陸し幕府と交渉を行う。蝦夷地探訪の先駆者である最上徳内は生涯9度も蝦夷地を探訪し、1798年には択捉島に「大日本恵登呂府」の標柱を建立し、領土を示す。

危機感を高めた幕府は1799年に松田伝十郎が中心となり政徳丸で江戸~厚岸の航路を拓く。この航路開拓は蝦夷地を経営する奉行所を箱館ではなく、厚岸にする幕府の意向があった。江戸・東北・蝦夷地を海路で結ぶ「東海路構想」は実現しなかったが、厚岸が江戸時代蝦夷地第一の湊といわれた証を示している。1805年から6年にかけてロシアのレザノフの通商要求を拒絶したことに端を発し、露寇事件が勃発。幕府はロシアへの対応を巡り極度の緊張状態に陥る。

▶その後、ロシアがナポレオン戦争のロシア戦役に対応するため、しばし極東は平安を取り戻すが、1821年に幕府から再び松前藩の管理になったのにあわせるかのように、再び外国船の動きが活発になる。1831年には羨古丹沖(浜中湾)に現れた外国船が上陸し、厚岸会所の役人、アイヌらと戦闘となる。この船はオーストラリアの捕鯨船と伝えられている。1844年にはフランス船がバラサン沖に出現し、食料燃料を補給し、何事も起こさず湊を離れる。1850年にはオーストラリアの捕鯨船イーモント号が末広沖で難破し、乗組員32名が厚岸の人々によって救助された。これが縁となり厚岸とオーストラリア、クラレンス市とは姉妹都市提携を結ぶ。禍福は糾える縄の如し。この交流は今日まで続く。

▶クラレンス市はオーストラリアといっても、大陸の南東部に位置するタスマニア島の街である。タスマニア島といえばハシボソミズナギドリの繁殖地として有名。この海鳥は、最も長距離の渡りをする鳥として知られ、5月の下旬から6月にかけては厚岸沖から根室沖、知床を大群で通過し、ベーリング海から北極海まで約32000㎞を渡る鳥類の最長フライヤーである。人も野鳥もオーストラリアとは縁が深い。

1853年ペリーの黒船が浦賀に来航。翌年、幕府は鎖国を解き、開国。長崎、横浜とともに蝦夷地では函館が開港し、幕府は蝦夷地の管理を再び松前藩から直轄地に移すことになる。(続く)

【第七巻】 摩周から屈斜路へ

神なる山は何処 ? 屈斜路カルデラを巡る

▶釧路の厳島神社は安芸の宮島で有名な厳島神社の御分霊で「市杵島姫命」が主祭神。この他、複数祀られている神様の内、「阿寒大神」は雄阿寒岳、雌阿寒岳を霊峰とする山神様で、アイヌの神ともされている。(「厳島神社」ホームページより)

果たして円空が民の平安を願って遥拝した「くすり乃たけごんげん」とは何処の山だったのか。

▶江戸時代にクスリ場所を海からアプローチする時、シンボリックに見える山といえば、まず候補は、雌阿寒岳(1499m)または雄阿寒岳(1370m)。ちょっと奥には斜里岳(1547m)が見える。霊山としてはカムイヌプリ(神の山)と呼ばれ、崇められる摩周岳(857m)。アトサヌプリ(硫黄山)も伝説に彩られた山である。藻琴山(999・9m)は屈斜路カルデラの外輪山で平坦な山容で目立たないが、霊山という側面でみると決して侮れない。

▶藻琴山には2つのアイヌ名が付けられている。松浦図には「トウエトクシヘ又ウラエウシノホリ云」と記されている。釧路アイヌはトエトクシペto-etok-ush-pe〈湖の・奥に・いる・者(山、神様)〉と云った。逆方向の網走側の浦士別にもかつてコタンがあり、「浦士別川の水源にもあたるので網走側の呼び名がウライウシヌプリurai-ush(-pet)-nupuri〈浦士別川の・山〉と呼ばれていたのであろう」(山田)とのこと。

「山名はその下を流れる川の名前をとって呼ばれる場合が多い」(山田)との例によれば、オホーツク海に流れ出る藻琴川の水源もこの山なので、アイヌ地名ルールにならって現在の和名も藻琴山になったのだろうか。

▶屈斜路湖の河口部東側にオプタテシケヌプリ(504m)という山がある。山田氏は著書『北海道の地名』で次のようにアイヌの古老八重九郎翁の話を紹介している。

「オプ・タ・テシケ・ヌプリ(op-ta-teshke-nupuri槍が・そこで・はねかえった・山)の意だろうか。オプタテシケは女山で、トイトクシペ(藻琴山)は男山だ。女は位があるので、ために槍を投げたら槍がテシケ(それる)して眠っている摩周湖ヌプリに刺さってその跡が赤い血の沼になった云々」

この伝説は有名なようで、知里真志保著『アイヌ語入門』でも「山争いの伝説」として紹介されている。同じ話なのだが、八重九郎翁はオプタテシケは女山で、知里真志保氏は男山としているところが可笑しい。知里版には後日談が書かれていて、「マシュウ岳(カムイヌプリ)は腹を立てて、千島のクナシリ島へ飛んで行き、チャチャヌプリのそばへ身を寄せたが、晴天の日にはトゥエトコウシペ(藻琴山)のもがき苦しむ醜い姿が見えるので、さらに飛んでエトロフ島に行った。釧路や阿寒のアイヌが千島に行くと、晴天でも雨が降るというが、それはカムイヌプリが故郷を思い出して流す涙だという…」

八重九郎翁曰く、「カムイノミ(神拝)する時には、山々の名を称えて献酒するのであるが、いかなる場合でもトエトクシペが第一に称えられる最高の神山」(『北海道の地名』山田秀三著)とのこと。

▶釧路の郷土史家・故佐藤直太郎の研究論文によれば〈「薬ケ嶽」の初見は『和漢三才図絵』(1713)であり、その後『蝦夷全図』(林子平著1785)には、「クスリ」の傍に「クスリ嶽」が描かれ、それより北東方向に「アカヌノ嶽」(阿寒嶽)も描かれている。伊能忠敬の実測では阿寒嶽のみが描かれ、航海者の目標にもなった。『北海道志』(開拓史編1884)の地図には釧路嶽、雌阿寒嶽、雄阿寒嶽がのっていて、クスリ嶽は薬ケ嶽なので阿寒嶽は別の山。釧路嶽=クスリ嶽=薬ケ嶽は釧路地方の代表的名山であった証拠。〉とされている。

多様な由来や霊山としてのエピソードも加味され、〈藻琴山こそがクスリの地のシンボルマウンテン・くすり乃たけごんげん〉とのおもいを強くしたのだが…。後年、武四郎の探訪記録にはウラエウシヌプリ=藻琴山とは別にクスリ岳と表記された絵図(野帳)もあり、佐藤氏はアトサヌプリ(硫黄山)がこれにあたるのではとの推察もされている。

▶ボクの両親の故郷は斜里である。父は斜里岳の麓・川上羅萠で、母は以久科という海岸線の集落で育った。父方の実家の裏には小さな祠があり、祖母が山に向かい手を合わせていた姿を覚えている。以久科はボクの見立てではもっとも斜里岳が美しく見える処である。すそ野まで左右対称にのびた山容は全身斜里岳である。さらに山頂からは実家も含めオホーツク海に抱かれた原野が見渡せる。双方向視界全開のシンボルマウンテンである。

我が家の祖先のみならず、オホーツク人はもとより、古の先人達は、此の山に何を祈り、何を感謝して日々生き抜いて来たのだろう。

「ふるさとの山に向かいて言うことなし

ふるさとの山はありがたきかな」(啄木)

▶釧路で育ったボクは製紙工場の紅白の煙突にたなびく白煙を背景に遠望する雄阿寒岳、雌阿寒岳を見ながら少年・青年期を過ごし、そして老年期を迎えた。2022年春、その白煙は工場の閉鎖で途絶えたが雄岳、雌岳は変わらぬ山容を今に留める。

伊能忠敬は此の山を測量の標とし、松田伝十郎は海霧のなかに頂きを探したに違いない。アイヌたちは阿寒川沿いにこの山を頼りに湖畔を目指した。その阿寒の山が「くすり乃たけごんげん」か、否かは研究者に任せるにしても、ある刻から阿寒大神の山神になったことは納得できる。歴史の謎解きに身を委ねれば藻琴山か、硫黄山のいずれかが「くすり乃たけごんげん」なのかも知れない。しかし、時代の変遷にそってシンボルマウンテンは替わり、今日、道東に暮らす多くの北海道人が、それぞれのおもいをよせるシンボル・マウンテンが複数存在することも確かである。

単身赴任で5年間、阿寒湖温泉に暮らしたボクにとっても第二の故郷の山は雄阿寒岳、雌阿寒岳である。「くすり乃たけ」がシンボル・マウンテンズになるのも時の流れ。(終り)