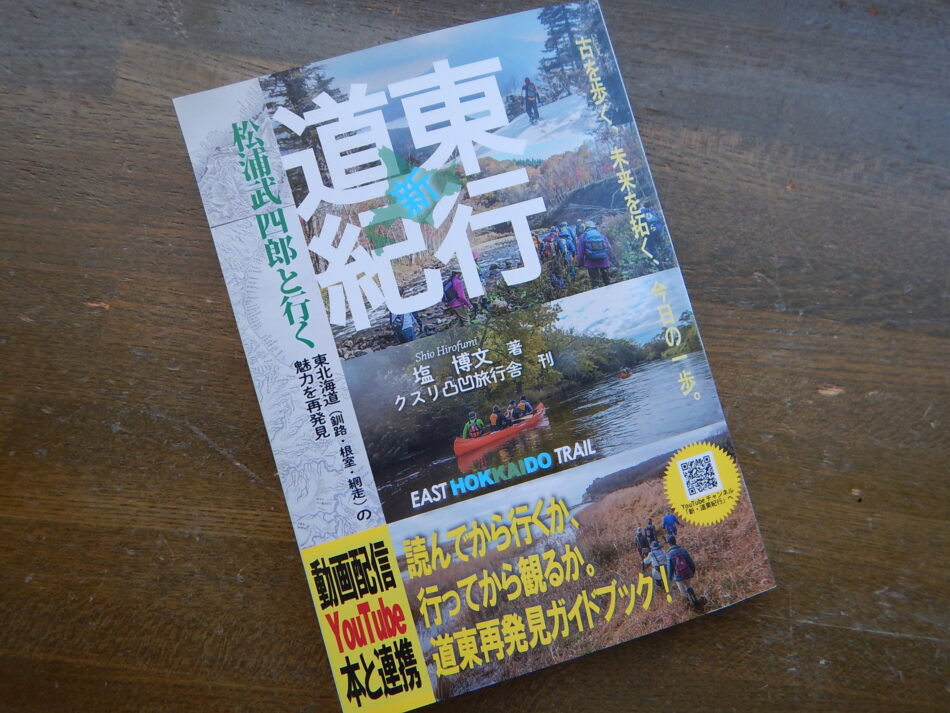

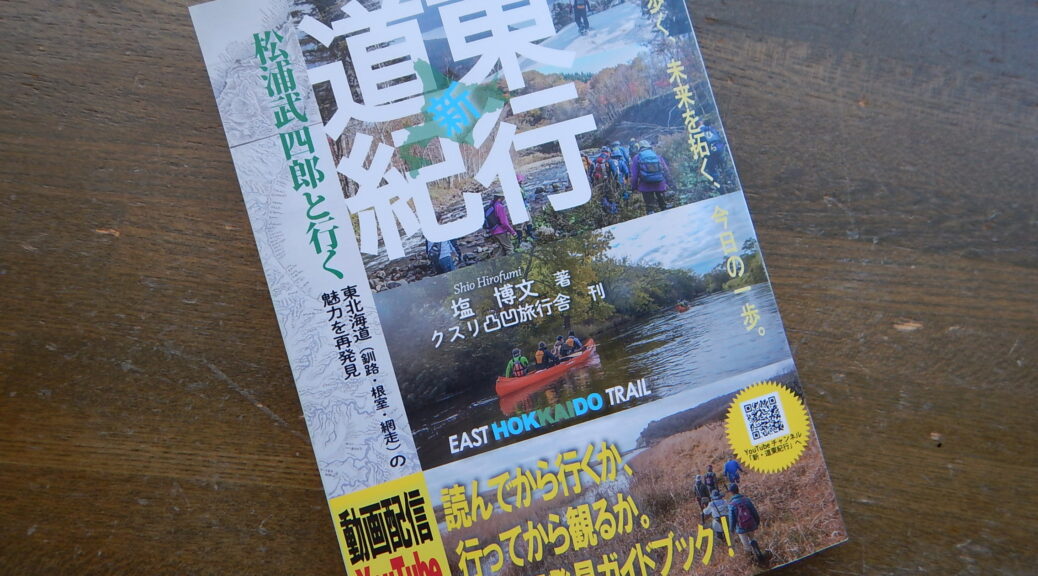

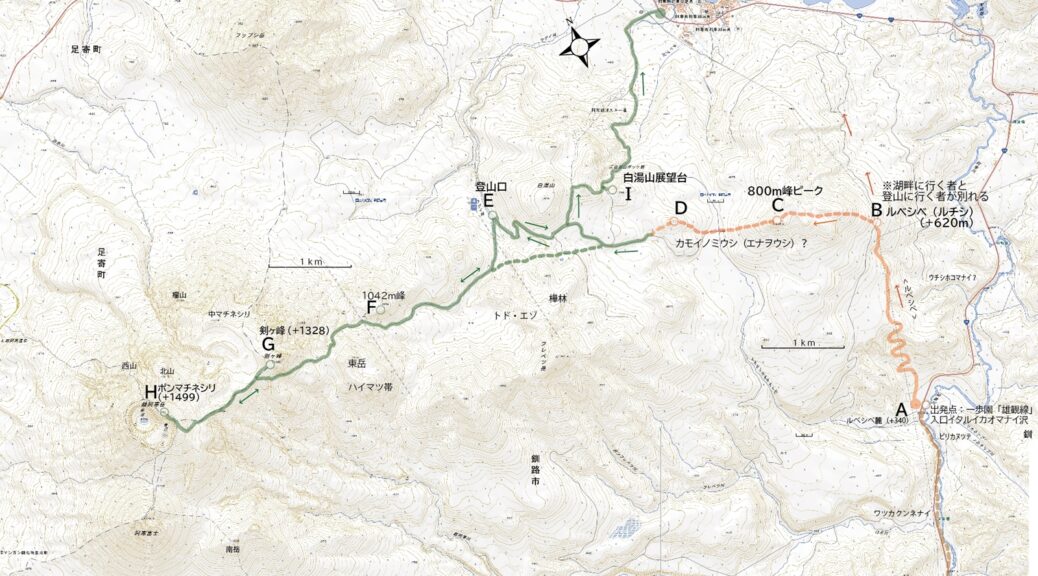

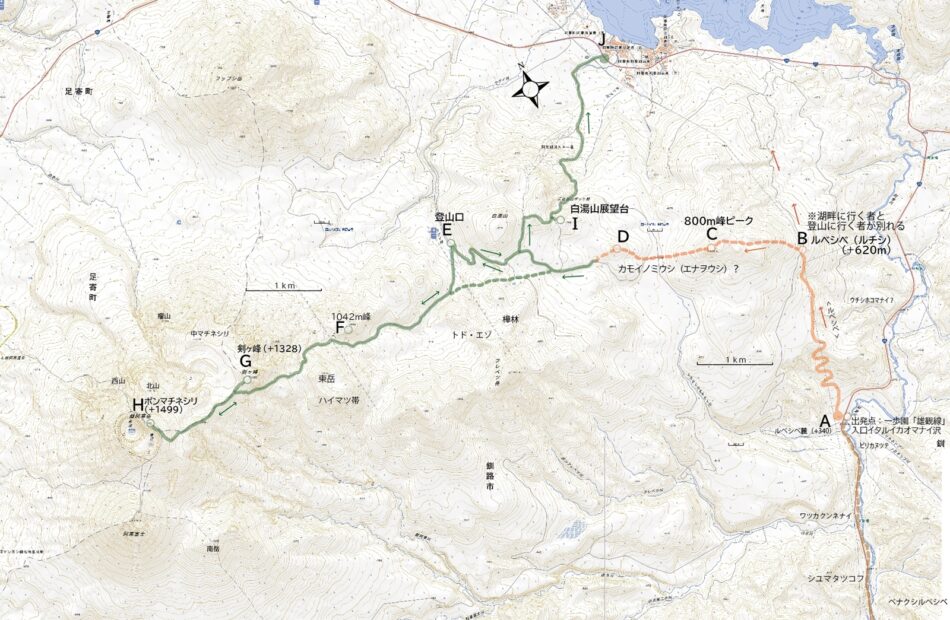

【第三巻】 イタルイカオマナイから雌阿寒岳へ

登ったのか? マチネシリは何処

中間点の800m峰頂上(C地点)でカムイノミ。後ろに雄阿寒岳を望む

中間点の800m峰頂上(C地点)でカムイノミ。後ろに雄阿寒岳を望む

▶2022年5月26日木曜日。長年の懸案であった武四郎一行マチネシリ検証登山が実現した。天気は快晴。最高気温は25℃近くまで上昇した暑い一日であった。阿寒クラシックトレイルの仲間と阿寒湖温泉のガイドスタッフ計5名でイタルイカオマナイ沢の入り口を8時半にスタートした。

ルベシベの峠(ルチシ)に10時に到着した。渡辺さんの見積もった〈シユマタツコフからルベシベまで約2時間〉という行程時間はほぼ一致した。ここからほぼ直角に西に折れ、800m峰のピークを目指した。予想はしていたが笹藪こぎと針葉樹林の倒木を超え、ピークである標高830mまでの標高差は約200m。1.2kmの道なき道を1時間10分ほどかかり、到着した。

▶800m峰ピークからは北東に雄阿寒岳とそれを取り巻く阿寒湖の眺め、西側にフレベツ岳や雌阿寒岳の山並みが美しい。ここがアイヌたちが祈りを捧げるカムイノミウシまたエナヲウシであることを十分推測しうる景観であった。

小休止後、西に向けて雌阿寒岳登山口を目指した。一旦、標高650m地点まで降らなければならなかった。この間が急な斜面で、背丈に近いほどのクマイザサを漕ぎながら数度にわたって転倒し、やっとの思いで接続する林道に出た。ここで30分ほどの昼食を済ませ、この延長上にある750mのピークまで登り返し通過する予定であったが、笹藪が思いのほか手強く、精根使い果たし、アミノバイタルも使用済みであったボクの提案で迂回する林道を行くことになった。白水フレベツ林道を使って雌阿寒岳登山口を目指した。

イタルイカオマナイ沢の出発点A(標高340m地点)

イタルイカオマナイ沢の出発点A(標高340m地点)

急こう配のルベシベを峠(ルチシ620m)まで登る。AからBへ向かう

急こう配のルベシベを峠(ルチシ620m)まで登る。AからBへ向かう

▶雌阿寒岳登山口に到着したのは午後1時半であった。我々の検証登山はここで一旦終了した。ルベシベ(ルチシ)出発から雌阿寒岳登山口まで要した時間は3時間半である。これを武四郎一行のタイムテーブルに合わせると一行のルベシベ発を8時半とすると、雌阿寒岳登山口には12時頃到着になる。ここから夏山ガイドブックに沿った登山時間を充てれば、登山口から頂上到達時刻の午後2時までの約2時間で行くことができるのは剣ヶ峰になる。な、なんと! ぴったりの時間設定ではないか!

また武四郎の記した距離程においても、地図上で計測した約8.3kmの距離と一致した。

▶さて我々の検証登山日と武四郎一行の登った5月10日には2週間ほどの日にち差がある。この早春の頃は1日毎に条件が変化する。これをどう勘案するか。

今回の参加メンバーは阿寒湖温泉で長年ネイチャーガイドをし、阿寒クラシックトレイル研究会の代表でもある安井。アイヌコタンでアイヌ料理のカフェを営み、日常的に山菜採りなどで山に入っている郷右近。アウトドアサイクリング団体を主宰し、林道はじめ阿寒の道を熟知している松岡。皆、阿寒の自然を熟知し、40代。安井は武四郎がマチネシリを登った41歳と同年である。女性ネイチャーガイドは30代?。ボクが68歳で体力的にはみんなの足手まといである。途中で何度となく転び、最後尾を遅れ気味についていく。おまけに記録用で愛用していたコンパクトカメラをどこかで落としたらしく、みんなに捜索する手間まで付け加えてしまった。

カメラを無くしたショックと疲労にうな垂れながら仲間に励まされ、もうひと頑張り。背後のピークが800m峰で地図のDからE方向

カメラを無くしたショックと疲労にうな垂れながら仲間に励まされ、もうひと頑張り。背後のピークが800m峰で地図のDからE方向

▶安井は、「当時の笹の状態、雪の状況次第で、雌阿寒岳(ポンマチネシリ)登頂も不可能ではなかったと思いました。5月前半ということで、春の堅雪がブッシュを覆うほど残っていた可能性は十分あると思います。800m峰のところはぐるっと阿寒の様子を見渡せて、カムイノミするのにもいい雰囲気と感じました」と阿寒の自然を熟知している代表ならではのコメント。

後半は林道を歩く形になったので当時より格段に歩きやすかったには違いないが、現行の雌阿寒岳登山口は北側に寄っているので迂回する分、距離は長くなった。

現在の頂上(ポンマチネシリ)直下から中マチネシリ、剣ヶ峰(マチネシリ)そして雄阿寒岳、阿寒湖を望む武四郎一行が登ったと思われるルート。HからG方向(2枚合成)

現在の頂上(ポンマチネシリ)直下から中マチネシリ、剣ヶ峰(マチネシリ)そして雄阿寒岳、阿寒湖を望む武四郎一行が登ったと思われるルート。HからG方向(2枚合成)

▶結論から言えば、武四郎一行が登ったと記されたマチネシリ登山に関する時間や距離の計測は、とても理にかなった情報であった。マチネシリが現在の剣ヶ峰だったとしたら、日誌の記述はとてもリアルなものであった。これをもって武四郎がマチネシリに登ったことが事実だったのかどうかはもはや知る術はない。ただそこに記された記録はマチネシリ登山がフィクションではなく、少なくともアイヌ案内人からの聞き取りや現地の山容、地形地質、植生を読み解きながら、自らの経験と見識を加味し綴られた〈武四郎の登山紀行〉というほかはない。

▶日誌に記されているカムイノミウシ又はエナヲウシについては、登りと降り両方に通過したポイントであるため、おそらく白湯山西側の750mピーク(D地点)で、ここから湖畔に向けて下山ルートを取ったものと推察される。(現在の白湯山登山路に重なるイメージ)

下山路に使ったであろう白湯山から湖畔に下るルート。IからJ方向

下山路に使ったであろう白湯山から湖畔に下るルート。IからJ方向

▶これまで武四郎の記録については、武四郎自ら〈分飾を施した又は興を加えた〉とされる日誌の表現が、ともすれば〈話を盛る、表現過剰〉で、情報の信憑性まで疑われる嫌いもあったようだ。

しかし、阿寒紀行に関しては、ボクたちの阿寒における経験や今回の検証登山と、武四郎の記録を擦り合わせると、武四郎一行がマチネシリに登ったことは《ノンフィクションとして物語ることができた》とおもっている。

▶下山時に失くしたカメラは親友が退職記念にプレゼントしてくれたもので、これまで多くの旅行や登山に同行し、沢山の思い出を遺してくれたイッピン。今回も途中経過を写し、800m峰の頂上から眺める360度に展開する雌阿寒岳や阿寒湖、雄阿寒岳の景観をビデオ機能で撮影した。これらの記録は、この登山ルートのどこかにタイムカプセルのように封印され、次の探訪者に発見されるのを待つのか—。

誠に残念ではあるが、ボクは、記録の喪失より、仲間と共にこの検証登山ができたことの記憶が大切な宝物として遺った喜びを実感している。(終わり)