2018年9月25日~10月1日

中央アルプス 木曽駒ケ岳~空木岳

アルプスの山の魅力に追加されたもの

本州のアルプスを中心とした登山を始めたのは50代後半に入ってからである。理由は二つある。体力の限界が近づきつつある中、連れが温めてきた登りたい山に行くタイムリミットであったこと。もう一つは時間的な余裕ができたこと。〈今しかできないこと、今だからできること〉を最優先にした我々の旅テーマが如実に表れたのが〈登山〉であった。

これまでも北海道の山にはある程度登っていた。しかし北海道の山と本州の山には決定的な違いがあった。それは山小屋の存在であった。北海道の山には食事を提供してくれる山小屋というのがない。あるのは避難小屋と称する無人もしくは有人でも宿泊避難箇所の提供のみ、というものである。

若かった時、十勝連峰や大雪山を縦走した時は、食料と水は最低持参であった。これだけで水場の乏しい十勝連峰などは15キロ近くのリュックを背負わなければならなかった。本州の特に人気の高い北アルプスなどはルート上に山小屋が整備され食事と宿泊が提供されるのでリュックの重さは8キロ以内で十分である。

山小屋は一泊一万円弱の宿泊料金だが、なんとも我々中高年登山者にとってはありがたい存在だ。メリットがあるとデメリットもあって中高年登山者の事故が絶えない。体力や力量に見合わない輩が出没し、足元も怪しいので滑落が増える。しかし、金と時間と自信だけはあったりするので始末が悪い。いわば分不相応の場所にいけてしまう。我々もその一員であることに違いないが、この恩恵は何物にも代え難い価値を山好きにもたらす。悪魔の誘惑とでもいおうか。

山小屋というのが登山の楽しみの一つになる。これまで様々な山小屋に宿泊させていただいたが初めての北アルプスに行った時、最初に泊まった山小屋が燕岳の燕山荘であった。ここで生ビールとエビフライ付きの夕食を頂いて、いきなり山小屋の五つ星ホテルに泊まってしまった。後に燕山荘はとても人気のある山小屋であることが分かった。そしてその後経験した山小屋の多種多様さにこれまた驚いた。

我々の基準でいうと山小屋で大切なものはトイレ、寝床(寝具も)、食事である。泊まる処の環境で水が貴重なところもあれば豊富なところもある。風呂が付いているところもあったり、温泉があるところもある。しかしこれは山小屋の設置されている環境に左右されるので致し方ない。先に挙げた三つの大切なものはある程度は山小屋のスタッフの熱意と努力でカバーされるところなので自ずと山小屋の印象を左右する重要な要素になる。山小屋に滞在中の登山客やスタッフとの交流などその人間模様が本州を登山する魅力に加わった。

目まぐるしい天候の山行でした

偏屈おやじの山小屋

日本のアルプスは、北アルプスと呼ばれる飛騨山脈。中央アルプスと呼ばれる木曽山脈。南アルプスと呼ばれる赤石山脈。この三つのアルプスが本州を縦断する形で連なっている。

中央アルプスは木曽駒ヶ岳を主峰とする3千m弱の山が連なってはいるが、ロープーウェイで千畳敷と呼ばれる氷河の跡地までいけるため、日帰り登山も可能で多くの登山者が訪れる人気の山だ。我々はこの一般ルートから山で2泊して空木岳まで縦走し下山する計画を立てた。

初日は好天だったが翌日が悪天候で稜線ルートを縦走する我々は予備日も設定しているので、雨の中を歩くのを止め、山小屋に停滞することになった。これまでも悪天候の停滞で山小屋に連泊することはあったが滞在時間が長くなるとそれなりに粗が見えてくる。我々が泊まった宝剣山荘は宮田村村営の山小屋である。

この山小屋の問題点はトイレである。洋式なのだが奥行きがほとんどなく、身長161㎝のボクでも便座に座ると膝と入り口のドアがほとんどぶつかる狭さだ。真っ先に思い出したのは中国シルクロードの旅行である。奥地のホテルではドアのないトイレがあった。また当時の公衆トイレには全く衝立のないフラットな地面に穴が開いてそこに用を足す形態のものもあった。宝剣山荘のトイレはちょっと足の長い人、背の高い人ならどうやるんだろうと思った。

スタッフの対応もどこかマニュアル対応で登山者への優しさに欠けるような印象があった。

しかし、いい思い出もあって2日目夕食で席を共にしたご家族3人組と意気投合。釧路湿原でネイチャーガイドをしている話をして名刺を渡したところ、後日そのご家族を釧路湿原でご案内することができた。

山小屋の主人には偏屈な人もいる。翌日の滞在箇所の木曽殿山荘に前夜予約の電話を入れた。連れの様子がどうもおかしい。聞くと「必ず午後4時までに絶対到着してくれ」という、指示というか、命令というか。そのいい方が妥協を許さない感じでとても気分が悪いとのこと。どうやら周りの登山者の中にも同様の洗礼を浴びた方がいたようだ。

翌朝、朝食もそこそこに快晴の中央アルプスの稜線を歩きながら午後4時までには着かなければ、というプレッシャーが常にあった。これだけでマイナスである。幸いなことに予定時刻前に着くことができ、そのオヤジと対面することになった。

先に、この山小屋の良い所から云う。こじんまりとした小屋ではあるが、とても掃除が行き届いてるのがわかる。水場がないので10分ほど降った谷間の沢水を取りに行かなければならないが、トイレが綺麗で浄化設備がよくできている。食事も丁寧で美味しくいただけた。

次に問題点。主人の態度が上から指示目線。客の要望を受け入れる雰囲気なし。冗談や雑談を交わすフレンドリーさゼロ。なるほど世間にはこういう人もいるのだろうが、山小屋というほぼ選択の余地のない立地条件にある施設では、登山者は主人と喧嘩して小屋を出たら行き場がなく、ちょっと歩けば谷底に転落する危険もあり、その指示には従うしかない。お客様は神様ではなく、宿主様は神様状態なのだ。

夕食のメニューはおでんであった。我々のテーブルに6、7人いて真ん中におでんの鍋があった。食事前に主人が説明した。「おでんのネタは7種類あって各鍋に一人1個ずつ7種類のネタが入っていますので、同じネタを1個以上食べないように」合理的な説明であった。

翌朝は霧雨で視界も悪く、いきなり空木岳の急登の岩場という結構危険で間違いやすいルートを登攀しなければならない。朝食中、主人が頂上までのルートの説明をしだした。その説明は全く叙情的かつ印象的な要素を排し、ひたすら合理的でわかりやすく明瞭なルート解説であった。

長所と短所が時として入れ替わることもあるのだなと思った。この主人の偏屈さは山小屋という特殊な環境の中では、場合によっては登山者の命に関わる局面を支える要素になるのかもしれない。

我々は雨の中無事下山した。山小屋には名物偏屈オヤジが点在している。そういうオヤジの小屋は決して大規模ではないので、辺境の厳しいルート上にあることが多い。我々にはちょっと敷居が高いルートでもあるので、偏屈オヤジに出会う確率は知床でヒグマに会う確率より低い。

でも観察という点では、ヒグマと同じ、いやそれ以上に登山の魅力の一つになっている。

偏屈オヤジのいた木曽殿山荘

綺麗で疲れたので夕食前のひと眠り

夕食はおでんと炊き込みご飯、美味!

雨の中、空木岳頂上を目指す

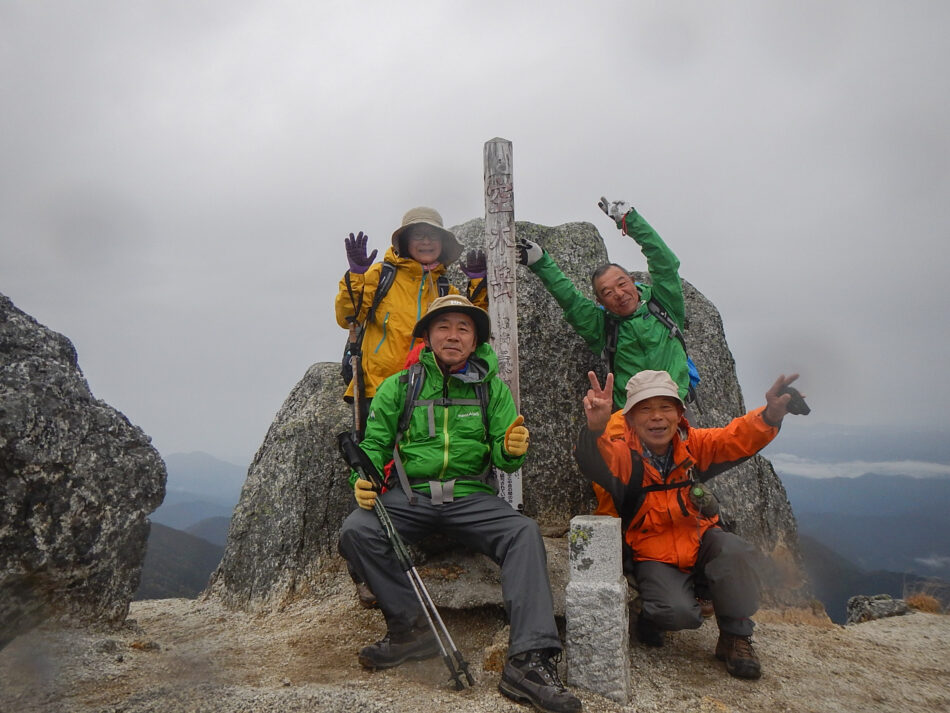

空木岳頂上でポーズ!右の二人組は70代と思われる。若い!

下山中、異様にでかい岩があった。連れはすぐ登り、私は写真を撮る

千畳敷のロープウェイから木曽駒ケ岳を目指す。氷河跡のカールが素晴らしい