2011年10月12日~18日

南アルプス北岳 奈良井宿

登る山、見る山

我々は富士山には登らない。理由は二つある。一つは日本で一番高いところに立ってみたいとか、一番先に何かを手に入れたいだとか、何事も一番に対するこだわりがボクには薄いのである。かつて民主党政権時に蓮舫さんが事業仕分けで高速コンピューター開発に関して、「なぜ2番じゃダメですか?」と質問し、一部に顰蹙をかったが、ボクもあの立場にいたら同じ質問をしたかもしれない。

小さい頃は足が遅く運動会は昼食のバナナだけが楽しみであった。1番を競うとか、負けん気メンタルが重要な分野はどうも弱い。芸術や文化系の分野で、あっちもいいけど、こっちもいいよね、みたいな心持ちがボクのメンタリティの基盤であった。

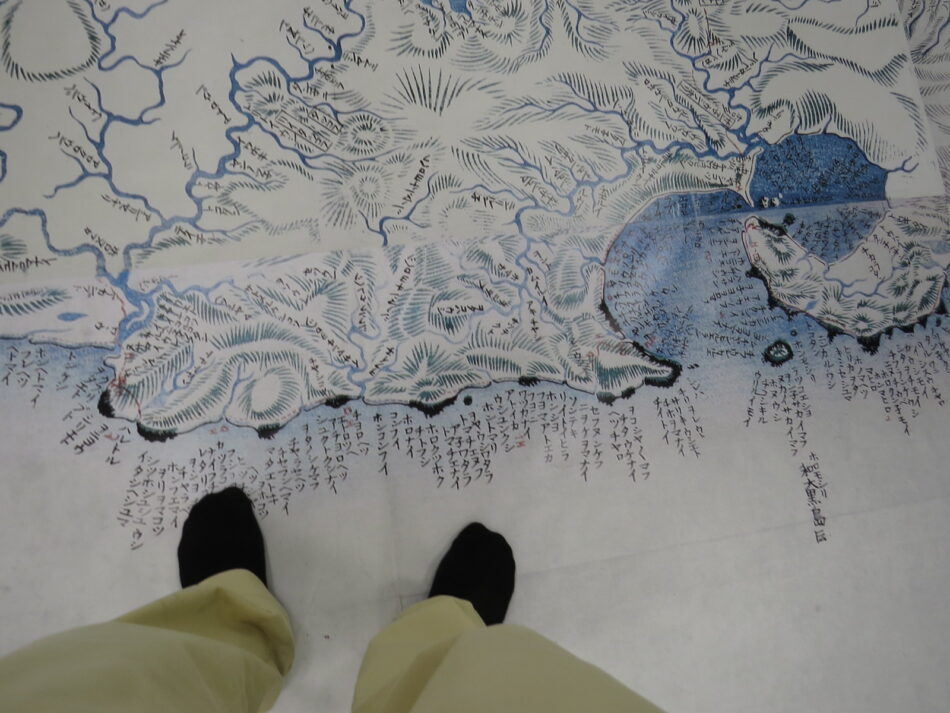

日本で2番目に高い山は北岳(標高3192m)である。我々の〈体の動くうちに山に行こう〉登山のはじまりは、この南アルプスの主峰がスタートであった。

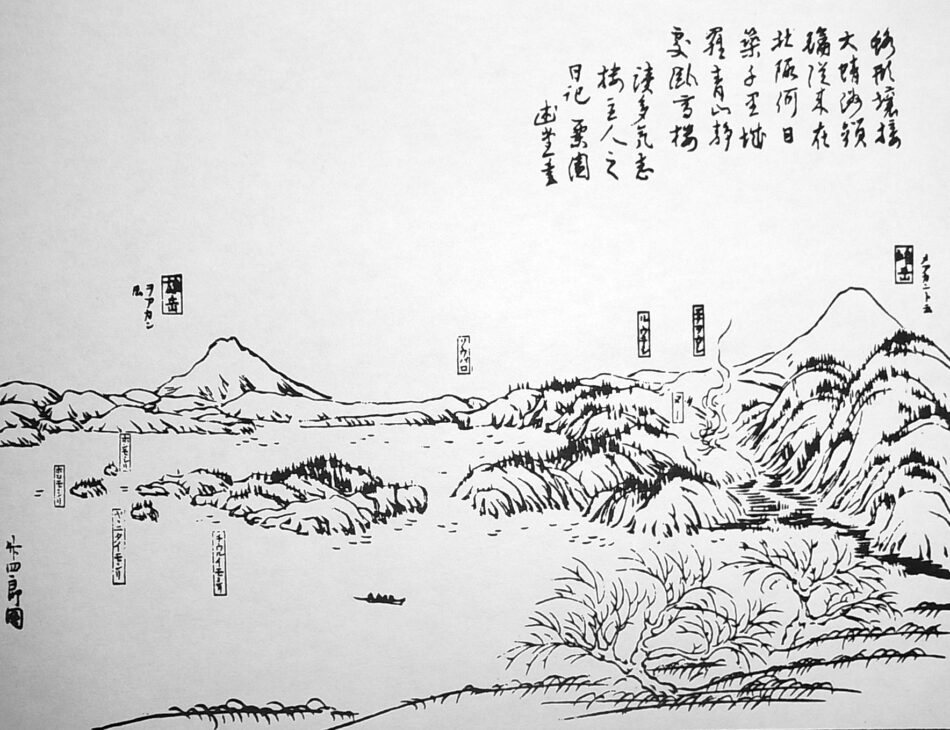

富士山のような成層火山でガレ場が続く単調な上り、一歩上がって二歩下がる、植物も少ない木もない、そんな登山道も苦手である。よって〈富士は登る山ではなく見る山だ〉という意見に与してしまう。

己の限界を知る

もう一つは切実である。

連れは山に関しては(いや運動全般に関しても)ボクよりハイレベルである。体力、俊敏性、いざという時の判断力等々。何もかもボクより上である。しかし人に完璧を求めてはいけない。彼女にも唯一といっていい山に関しての弱点がある。高度障害が出るのである。今までの経験では3千メートルを境に、体調によっては2千5百メートルくらいから頭が痛くなり、体がむくみ、気力が萎える。

そのことを顕著に体感したのがこの時である。最初に滞在した山小屋は2500mほどで、特に変化なし。北岳にも登頂し、次の縦走する間ノ岳を目指した。この二つの山は標高第二位、第三位でこの縦走路は〈天空の散歩道〉と云われ、ここがハイライトであったが…。

連れがいつになく言葉少なでうつむき加減になった。少し歩いただけで立ち止まり座り込む。いつもはボクの姿なのだが、頂上直下の山小屋に戻り、どうやら高度障害が出たということになった。小屋のスタッフにも色々気を使っていただいたが食事も喉を通らず、睡眠もままならず、症状は改善せず、結局そのまま翌朝下山とあいなった。

最初に滞在した山小屋に戻って、外のテラスで休憩をしていると急に雰囲気が一変した。多弁でいつもの連れのリアクション。その変化を一言でいえば「手のひらを返したよう」。オノマトペで表現すれば「ヴァビ~ン!」と一気に快適モードに。お腹が空いたというのでとりあえず行動食を頬張り走るように下山し、麓の食堂でカレーライスとボクが注文した蕎麦も勢いよく頬張った。この露骨な変化。これが高度障害なんだなぁ。凄いなぁ。

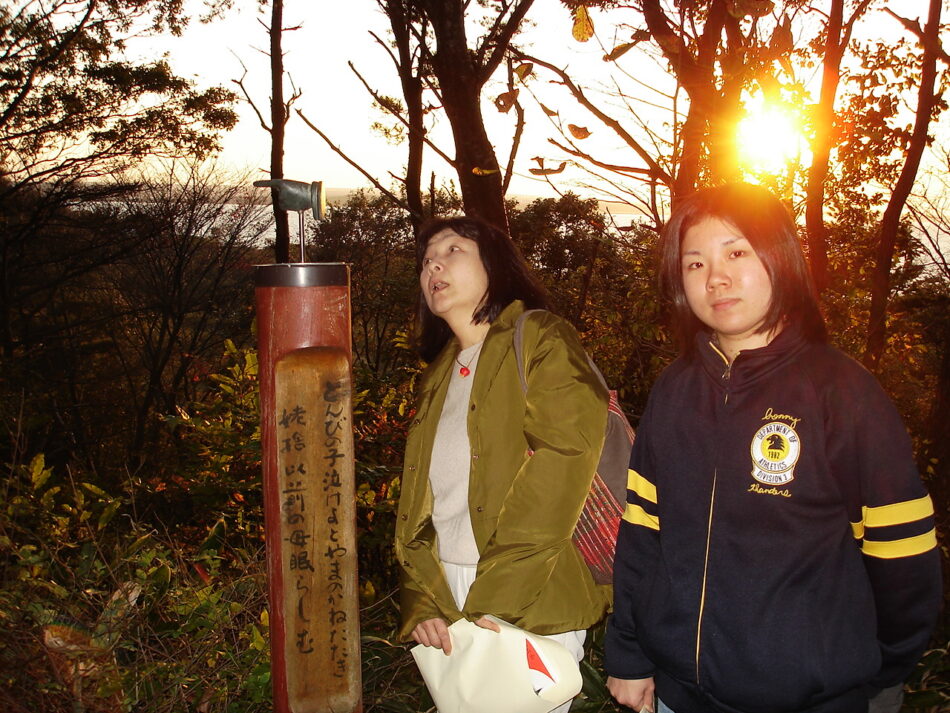

結局、縦走は北岳単独になったが、北岳はなかなか手強い山であった。季節は晩秋であったが高山植物の宝庫でもあり、北岳バットレスといわれる大岩壁も雄大で魅力的な山行を堪能した。しかし、もっとも感動したのは富士山である。森林帯を抜け、稜線に出て、くるっと振り返った時、ちょっと遠くだけど大きく見えた富士山の姿はまことに秀麗な美しさであった。

いろいろな山に登った時も、遠くに富士山の姿が見えると何かしらの感動が胸にこみ上げてくるのはボクだけではないようだ。「あの奥に富士山が見えますよ」と誰かに伝えたくなり、伝えられた誰かも一緒に「富士山だ!」と感動をともにする。そう、富士山はボクたちにとっては「共感する山」なんだなぁ、と思った。富士山に登れないのは残念だ、とは思わないが、連れに高度障害がなければやっぱり一度は登っていたかもしれない。富士山の頂上でどんな思いを抱くんだろうな。できることより、できないことの方がおおいのが世の常。できないことを想像してみる楽しみ、というのも富士山は教えてくれる。

有名な北岳バットレス、岩登りの名所

草紅葉も鮮やか

木の実の朱色が疲れを癒す

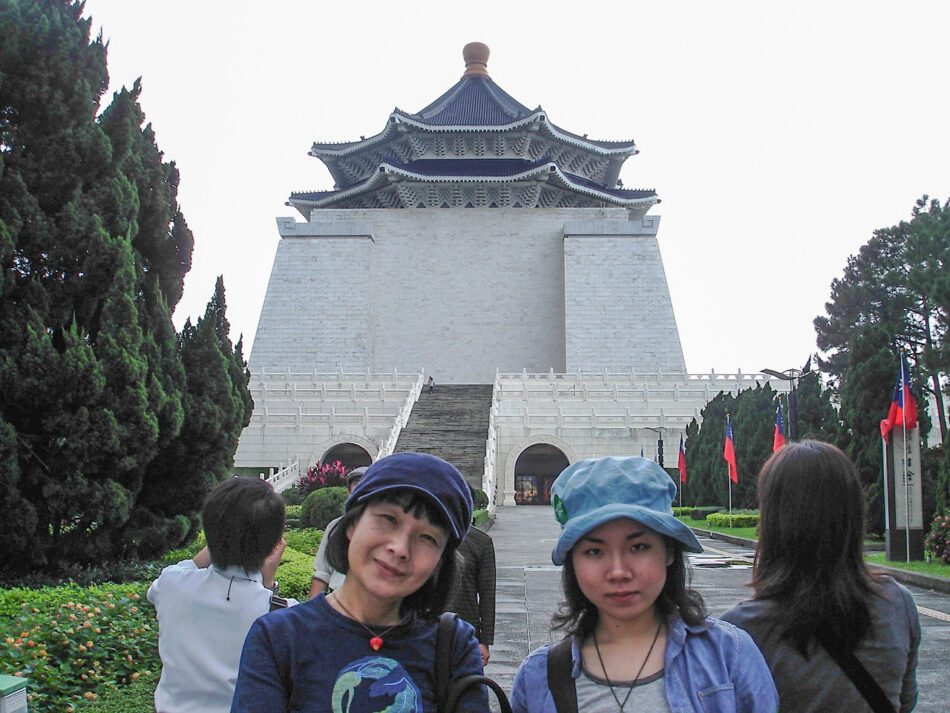

奈良井宿で娘の合流

奈良井宿の街並みめぐり

渋谷駅の岡本太郎作「明日の神話」

北岳とコルにあるのは北岳山荘、スタッフにはお世話になりました