【第二巻】 阿寒町から阿寒湖畔へ

松浦武四郎の歩いた道〈阿寒クラシックトレイル〉

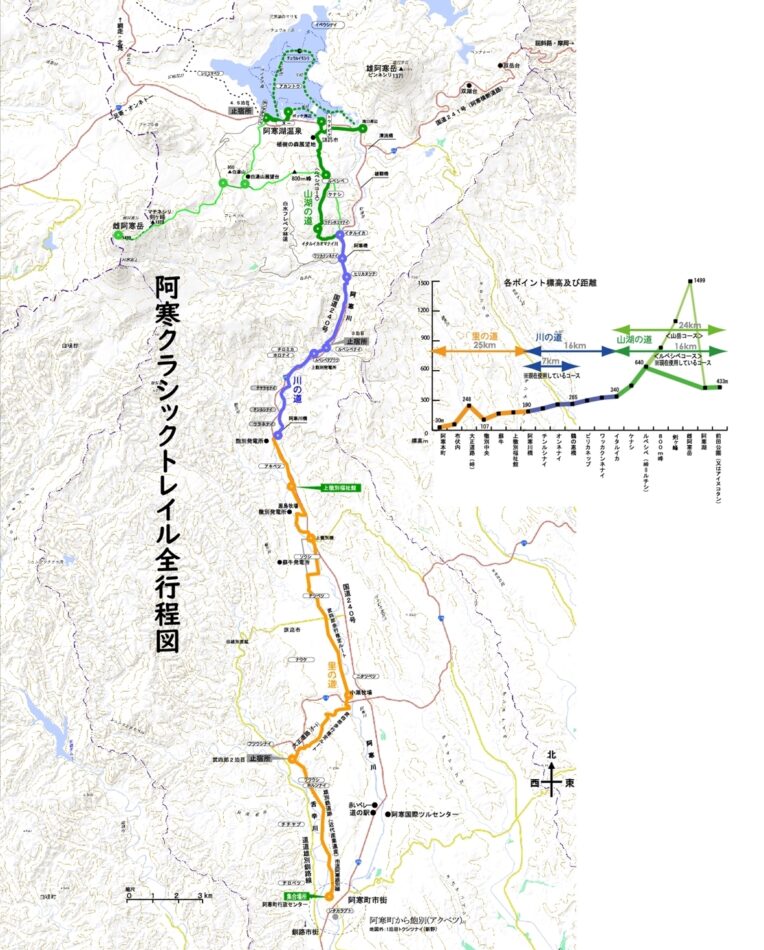

▶武四郎足跡研究会ではなく、「阿寒クラシックトレイル研究会」としたのには意味があった。たしかにきっかけは武四郎で、ベースの情報も武四郎の探査がメインではあったが、調べていくうちに、武四郎も幕府が19世紀初頭に北方警備のため切り拓いた「網走山道」の実態調査が探査の目的の一つであり、その道は、アイヌが湖畔を狩場として使うにあたっての道でもあり、さらに遡れば獣道でもあったところだった。

時代を現代に戻せば「里の道」などは雄別鉄道路線跡。さらには国道240号マリモ国道そのものが武四郎の歩いた道にほぼ沿ってつくられているなど、時代の層が幾層にも重なった道であることを知った。これぞクラシック!

▶研究会のメンバーは湖畔在住の自然ガイドやアイヌコタンでアイヌ料理を営むもの、前田一歩園財団、ホテル従業員など、30~40代のこれからの阿寒観光を担う世代。新しい観光文化としての〈歩く観光〉を意識した商品開発も目標の一つと位置づけた。

まさに古きを訪ね、新しきを知る、「温故知新」をポリシーにした。

阿寒湖温泉は北海道を代表する温泉観光地の一つだが、これまでのイメージが固定化し、なかなか新しいイメージを打ち出しにくいのが現状だ。豊かな自然を活かしたアウトドア基地阿寒を目指して、この研究会の活動が少しでも観光振興につながるように様々な試みをした。

3つのルートの日帰りイベントを基本に、昔、コタンがあった飽別では旧小学校を借りて宿泊イベントを行った。阿寒湖アイヌコタンの古老に昔のコタンのお話をしていただき、アイヌの伝統音楽を継承する「カピウ&アパッポ」のコンサートも焚火を囲みながら行った。

▶近年、フットパスやロングトレイルが各地で生まれてきている。道東でも、厚床をはじめとする根室地方のフットパスや北根室ランチウェイのロングトレイルなど魅力的な歩く場所が生まれているが、我々はその原点を「はじめにルありき」と表現した。つまり、アイヌ語で〈ル〉、人や獣が踏み分けた道が原点にあるということだ。北海道の歩く道は、アイヌ地名に呼応する豊かな自然の多様性に溢れているとともに、開拓の歴史を風土に刻んだところが特徴だ。時代に則した新しい活用方策を考えていきたいと思った。(続く)